Il est tentant de considérer Le Temps de l’innocence comme une anomalie dans la filmographie de Martin Scorsese. Point de violence frontale, point de fureur masculine, point de pulsion déchaînée. Et pourtant, rarement le cinéaste aura filmé un monde aussi brutal. Dans ces images élégantes, la violence ne s’exprime pas par le sang, mais par le regard, la rumeur, le protocole. Elle ne détruit pas les corps ; elle dissout les existences.

Un monde obsédé par les apparences

Adapté du roman éponyme d’Edith Wharton, le film déploie une radiographie implacable de la haute société new-yorkaise des années 1870, à l’instant précis où celle-ci se referme sur elle-même pour mieux préserver ses privilèges. Ce monde, obsédé par les apparences, fonctionne comme un mécanisme d’horlogerie sociale : chaque geste est codifié, chaque parole filtrée, chaque émotion surveillée. Rien n’est laissé au hasard, surtout pas le désir.

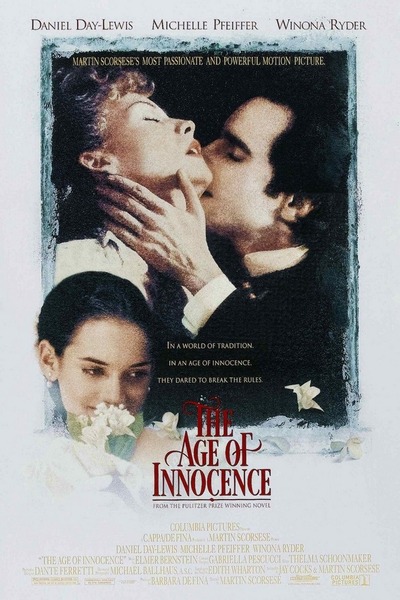

Newland Archer (Daniel Day-Lewis), avocat promis à une carrière et à un mariage parfaitement conformes à son rang, se croit d’abord libre. Il se pense éclairé, moderne, presque progressiste. Mais cette illusion se fissure dès l’apparition de la comtesse Ellen Olenska (Michelle Pfieffer), figure d’altérité absolue, Européenne séparée de son mari, déjà coupable aux yeux d’une société qui ne pardonne rien aux femmes qui échappent à la norme.

Scorsese filme avec une minutie presque entomologique la manière dont cette communauté exerce son pouvoir : jamais frontalement, toujours collectivement. Les salons feutrés deviennent des tribunaux silencieux, les dîners mondains des scènes d’exécution sociale. Le scandale n’est jamais nommé, mais il est partout, diffus, insidieux. Et c’est précisément cette absence de violence visible qui rend le film si profondément dérangeant.

Une machine d’exclusion

Michelle Pfeiffer incarne une Ellen Olenska d’une retenue admirable. Loin de toute héroïne tragique démonstrative, elle compose un personnage contenu, presque effacé, dont la marginalité réside moins dans ses actes que dans son existence même. Ellen ne transgresse pas : elle dérange parce qu’elle rappelle, par sa simple présence, qu’une autre vie est possible. Et cela suffit à la condamner.

Face à elle, Winona Ryder prête à May Welland une ambiguïté remarquable. Longtemps perçue comme l’épouse ingénue, presque décorative, May révèle progressivement une intelligence sociale redoutable. Elle ne lutte pas contre les règles : elle les maîtrise à la perfection. En cela, elle est peut-être le personnage le plus terrifiant du film. Là où Ellen est exclue, May survit — et triomphe — en épousant totalement le système.

C’est ici que Le Temps de l’innocence dialogue puissamment avec The Gilded Age. Les deux œuvres montrent une société qui se prétend raffinée, civilisée, moralement supérieure, mais qui fonctionne en réalité comme une machine d’exclusion. La différence tient à la temporalité : chez Wharton et Scorsese, le vieux monde est encore intact, sûr de sa légitimité. Dans The Gilded Age, il commence à se fissurer sous la pression des nouveaux riches. Mais dans les deux cas, les femmes demeurent les premières sacrifiées sur l’autel de la respectabilité.

La neutralisation du désir

La mise en scène de Scorsese épouse cette logique d’enfermement. Les intérieurs sont somptueux mais saturés, les cadres serrés, les mouvements mesurés. La voix off, loin d’apporter une distance rassurante, agit comme un commentaire ironique, presque funèbre, sur un monde déjà condamné. Chaque plan semble murmurer que tout est joué d’avance.

Et lorsque, dans la dernière séquence, Newland Archer choisit de ne pas franchir le seuil qui le sépare d’Ellen, le film atteint une forme de perfection morale et esthétique. Ce renoncement n’est ni héroïque ni lâche : il est la conséquence logique d’une vie passée à différer, à obéir, à préférer le confort du souvenir à l’inconfort du réel. L’innocence, ici, n’est pas celle de la jeunesse ; c’est celle d’un monde qui se refuse à reconnaître sa propre violence.

Le Temps de l’innocence n’est donc pas un film sur l’amour contrarié. C’est une méditation implacable sur la manière dont une société, sous couvert d’élégance et de morale, organise la neutralisation du désir, de la liberté et, surtout, de la parole féminine. Un film d’une cruauté extrême, dissimulée sous une beauté irréprochable. Et sans doute l’une des œuvres les plus radicales de Martin Scorsese.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?