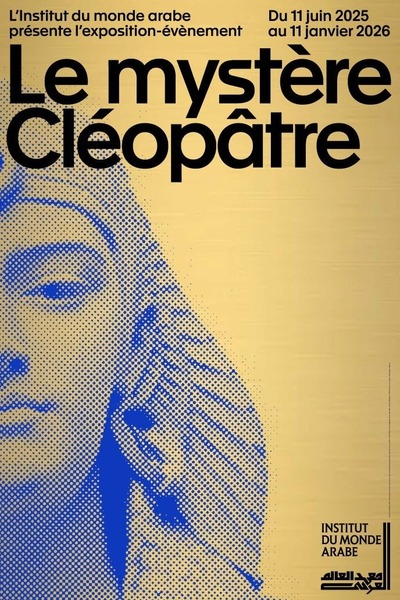

Belle, séduisante, Cléopâtre, son nez, ses amants, sa mort tragique et courageuse… la vérité ou le mythe ? Depuis le 11 juin 2025, l’IMA avec l’exposition Le mystère Cléopâtre propose d’y voir plus clair au travers d’un parcours dense, labyrinthique, à la hauteur de celle qui sut défier Rome. Jusqu’au 11 janvier 2026, les visiteurs sont conviés à une enquête sensible : que reste-t-il de la dernière reine d’Égypte, entre les ruines et les fantasmes ?

Penser le pouvoir des images

Les commissaires de l’exposition, Claude Mollard et Christian-Georges Schwentzel, sont partie de la problématique suivante : comment une femme a-t-elle pu devenir à ce point une icône, au point d’éclipser sa réalité historique ? En effet, dès le début du parcours, le ton est donné : ce n’est pas une Cléopâtre que le visiteur va rencontrer, mais toutes les Cléopâtre qui ont jalonné l’Histoire.

Faits archéologiques, récits antiques, œuvres d’interprétation : entre monnaies à son effigie, bustes ptolémaïques, papyrus officiels, affiches de films, costumes de théâtre, extraits d’opéras, le visiteur se perd. Normal car la grande reine n’a survécu au fil des siècles dans les mémoires que par la parole des vainqueurs. Pour retrouver un fil directeur digne de confiance, il s’agit de faire dialoguer toutes ces émanations. Et de les démystifier.

Une campagne de dénigrement

Les Romains d’abord, évidemment. En 31 av. J.-C., Cléopâtre VII n’est plus la souveraine cultivée et politique redoutable que décrivent les sources égyptiennes : elle devient la « sorcière orientale », corruptrice d’Antoine, ennemie de Rome. Auguste orchestre sa déchéance symbolique : il efface son nom des temples, la transforme en figure du vice, en contre-modèle féminin. Cette campagne de dénigrement perdurera pendant des siècles — jusqu’à Shakespeare, jusqu’à Hollywood.

L’exposition montre comment cette image s’est infiltrée dans la culture occidentale : la Cléopâtre de Joseph Mankiewicz (Elizabeth Taylor, 1963) est une déesse de studio, plus glamour que politique ; celle de Pascal ou de Shaw incarne la femme fatale et la muse intellectuelle ; celle de la Renaissance symbolise la chute du monde antique. À chaque époque, la même question revient : Cléopâtre, génie stratégique ou femme manipulatrice ? Amoureuse tragique ou souveraine machiavélique ? Le parcours refuse de trancher, et c’est sa grande force.

Entre mythe et archéologie : un équilibre fragile

Les pièces exposées rappellent pourtant une réalité moins romanesque mais bien plus éclatante : Cléopâtre parlait neuf langues, négociait avec César et Antoine, gérait une administration complexe, tentait de maintenir l’indépendance égyptienne dans un monde dominé par Rome.

Les monnaies frappées à son effigie révèlent une femme au visage fin, volontaire, sans les canons de beauté idéalisés — preuve qu’elle s’imposait davantage par son charisme que par son apparence.

Des papyrus administratifs, des fragments de rituels religieux, des bustes brisés : autant de traces ténues, mais tangibles, d’une souveraine ancrée dans le réel.

Le contraste entre la pauvreté des sources matérielles et la prolifération des images crée une tension fascinante. L’IMA la traite sans hiérarchie : les mythes ne sont pas relégués au rang de mensonges, mais replacés dans la longue histoire de la fascination pour cette femme de pouvoir.

Ainsi, un trône vide clôt symboliquement le parcours — comme pour dire : l’histoire s’est effondrée, mais le mythe tient encore debout.

La Cléopâtre des autres : réinventions et résistances

Ce qui frappe, c’est la richesse des réappropriations contemporaines. Des artistes arabes et africains en font une figure d’émancipation : symbole de puissance féminine, de souveraineté intellectuelle, de résistance culturelle. Des créatrices féministes la détournent pour dénoncer les stéréotypes : Cléopâtre n’est plus “celle qui séduit”, mais “celle qui décide”. L’exposition donne à voir ces métamorphoses sans jugement, dans une pluralité d’esthétiques : installations, photographies, vidéos, performances.

Ainsi, le mythe de Cléopâtre devient miroir du XXIe siècle : comment raconter le féminin, le pouvoir, l’identité, la colonisation ? L’IMA prolonge le débat par des tables rondes et des ateliers qui croisent histoire antique et enjeux de représentation. Et c’est là que l’exposition devient politique.

Une reine toujours vivante

La Cléopâtre de 2025 n’est plus une héroïne antique. C’est une figure de projection collective, un champ de bataille entre mémoire et imagination. En s’attaquant à son « mystère », l’Institut du monde arabe ne cherche pas à résoudre une énigme, mais à questionner la fabrication du mythe.

Car le véritable sujet ici, ce n’est pas Cléopâtre — c’est la manière dont une société construit ses héroïnes, les détruit, puis les ressuscite à sa convenance.

On ressort de l’exposition avec la sensation d’avoir feuilleté un immense palimpseste : sous la poussière des siècles, des visages apparaissent, se superposent, se délitent. Et si, au fond, Cléopâtre était moins une femme qu’un langage ? Entre vestiges et fantasmes, Le mystère Cléopâtre fait bien plus que raconter une histoire antique : il raconte notre besoin de mythe, notre rapport au pouvoir, notre fascination pour les figures féminines qui échappent à toute définition. Dans les couloirs de l’IMA, la reine d’Égypte continue de régner — souveraine d’un empire fait d’images, de mots et de silence.

Pour en savoir plus et préparer votre visite, consultez le site de l’IMA.