Visiter des camps de concentration, des sites de catastrophes ou les maisons de tueurs en série : pratique morbide pour certains, nécessité mémorielle pour d’autres. Le dark tourism, ou tourisme noir, interroge notre rapport à la mort, à la mémoire… et au spectacle. Derrière l’étrangeté de ces parcours se dessinent des enjeux profonds : que venons-nous vraiment voir ? Et surtout, pourquoi ?

Une définition trouble, un succès mondial

Apparu dans les travaux des chercheurs John Lennon et Malcolm Foley à la fin des années 1990, le terme “dark tourism” (ou tourisme noir) désigne la fréquentation de lieux associés à la mort, au désastre, à la souffrance ou à des tragédies collectives.

Ce champ inclut :

- les lieux de mémoire (camps de concentration, champs de bataille),

- les sites de catastrophes (nucléaires, naturelles),

- les scènes de crimes célèbres,

- les musées du crime, de la torture, ou de la médecine morbide,

- les circuits plus sensationnalistes liés à des tueurs en série ou des événements médiatiques.

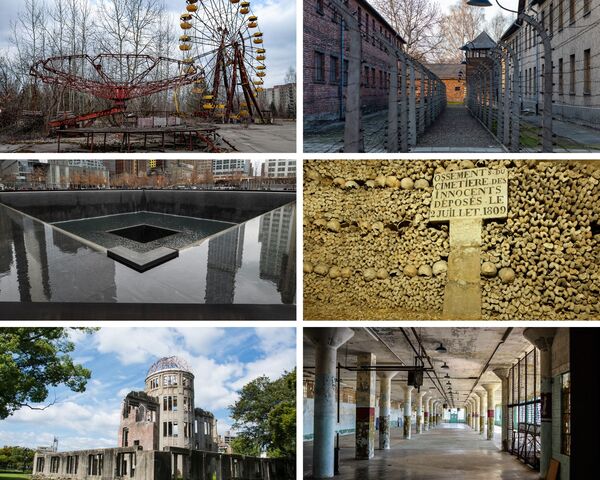

Une pratique peu répandue ? Que nenni. Un article de BlueDocker révèle le top 10 des lieux macabres les plus visités au monde : Pripyat en Ukraine, forêt d’Aokigahara au Japon, catacombes parisiennes, camps de concentration… La fréquentation de ces différents sites a explosé avec l’avèenemtn du tourisme de masse. Le magazine Géo souligne : « À l’ère du tourisme de masse – nous sommes passés à 1,4 milliard de voyageurs en 2018 contre 435 000 dans les années 1990 –, la fréquentation de ces lieux « sombres » atteint des records : Pompéi a accueilli 3,6 millions de visiteurs en 2018 ; la même année, ils étaient plus de 2 millions à se rendre à Auschwitz ; et le mémorial du 11 Septembre passait le cap des 33 millions de visiteurs depuis son ouverture en 2004. »

C’est donc une activité particulièrement rentable et qui n’a pas fini de l’être si l’on en croit une étude publiée dans le Digital Journal qui pronostique que ce marché atteindra 43,5 $ billion d’ici 2031. Il s’agit donc d’un phénomène mondial à succès, qui ne date pas d’hier du reste. La mort et l’horreur ont toujours captivé les foules, en témoignent les jeux du cirque de la Rome antique, le show des exécutions publiques de l’Ancien Régime. Initialement marché den iche, le dark tourisme est en passe de se démocratiser, interrogeant ainsi la question de la mémoire collective, le deuil, la curiosité humaine… mais aussi les pratiques touristiques elles-mêmes.

Du pèlerinage mémoriel à la curiosité morbide

Comme je l’expliquais plus haut, le dark tourism n’est pas marginal : il mobilise des millions de visiteurs chaque année … et se décline de différentes manières. Il regroupe plusieurs formes, aux motivations et intensités variées. On peut les répartir selon un spectre allant du pèlerinage mémoriel à la curiosité morbide :

- Le tourisme de mémoire : centré sur les lieux de guerre, de génocide ou de catastrophe (Auschwitz, Hiroshima, Verdun, Kigali, Srebrenica-Potočari…), il a une forte dimension pédagogique et commémorative.

- Le tourisme catastrophe : il consiste à visiter les sites de désastres récents (Fukushima, Tchernobyl, la Nouvelle-Orléans post-Katrina…), souvent dans un cadre semi-encadré.

- Le tourisme carcéral ou judiciaire : anciennes prisons (Alcatraz, Robben Island), salles de torture ou tribunaux historiques sont au cœur de ces parcours.

- Le tourisme macabre ou sensationnaliste : plus voyeuriste, il attire sur les scènes de crimes, les maisons de tueurs en série ou les parcours “true crime”.

- Le tourisme religieux mortuaire : pèlerinages vers les reliques, tombes célèbres ou ossuaires artistiques (Sedlec, les catacombes de Paris…).

- Le thanatourisme pop-culturel : formes récentes liées aux films, séries ou jeux vidéo traitant de la mort ou de la violence (lieux de tournage de Game of Thrones, circuits Dexter, etc.).

Les motivations du dark tourism : entre mémoire, quête existentielle et attraction morbide

Ces pratiques ne relèvent pas toutes du même rapport à la mort. Elles recouvrent une pluralité de motivations, allant de la démarche pédagogique au pur besoin de sensations. Trois grandes tendances se dessinent :

1. Comprendre et se souvenir

Certains chercheurs comme Philip Stone ou A.V. Seaton parlent de thanatourisme réflexif pour désigner une approche sincère, tournée vers la mémoire et la transmission. Il s’agit ici de visiter des lieux de souffrance ou de mort avec un objectif éducatif, culturel ou cathartique. Les visiteurs sont souvent des descendants de victimes, des familles en quête de sens, des enseignants ou des étudiants. L’expérience se veut respectueuse, ancrée dans une volonté de ne pas oublier. Auschwitz, Oradour-sur-Glane, le Mémorial de la Shoah s’inscrivent dans cette logique.

2. Se confronter à la mort

Au-delà du souvenir, le dark tourism peut répondre à un besoin existentiel plus profond : celui de se confronter symboliquement à la finitude humaine. Voir un lieu de massacre, une scène de catastrophe ou une prison désaffectée, c’est parfois chercher à rendre la mort concrète, visible, pensable. Dans une société occidentale qui tend à médicaliser, invisibiliser et retarder la mort, ces lieux deviennent des points de friction. Le touriste cherche à éprouver quelque chose de réel, à restaurer un lien avec une part occultée de la condition humaine.

3. Le frisson et l’émotion

À l’autre extrémité du spectre, certaines formes de tourisme noir relèvent davantage de la recherche d’émotions fortes : peur, malaise, fascination. On visite la maison d’un tueur en série, on participe à une “ghost tour” nocturne, on explore une morgue abandonnée. Ici, la mort devient mise en scène, et l’expérience tend vers le spectacle. Si ces pratiques peuvent satisfaire une curiosité légitime, elles flirtent parfois avec le voyeurisme, voire la banalisation de la souffrance. Le risque : transformer des lieux de mémoire en parcs d’attractions de l’horreur.

Une frontière floue entre mémoire, éthique et spectacle

À mesure que le tourisme noir gagne en popularité, une zone de tension se dessine entre mémoire, respect et logique de consommation. Que penser des selfies pris à Auschwitz, des boutiques de souvenirs à Ground Zero, ou des circuits macabres sur les pas de Jack l’Éventreur, parfois sponsorisés par des marques ou des offices du tourisme ? Ces pratiques soulèvent des questions éthiques majeures.

D’abord, où commence le respect des morts ? Où s’arrête la décence ? Quand la mémoire devient-elle spectacle, voire marchandise ? Le devoir de mémoire est-il soluble dans les logiques de rentabilité culturelle et d’attractivité touristique ? Ces interrogations ne sont pas abstraites : elles se posent concrètement dans la gestion des lieux de souffrance.

Autre question cruciale : qui détient le droit d’interpréter ces lieux ? Les survivants ? Les familles de victimes ? Les États ? Ou les agences touristiques qui scénarisent le parcours ? À force de médiatiser et de packager la mort, on risque de la dévitaliser. Ce que certains nomment “Disneylandisation de l’horreur” transforme des espaces tragiques en décors consommables.

De nombreuses critiques émergent, pointant notamment :

- le risque de banalisation de l’atroce, par la répétition d’images ou de parcours standardisés ;

- la commercialisation de la souffrance, quand les mémoriaux deviennent des “produits” touristiques avec goodies et billetterie premium ;

- l’absence de médiation pédagogique, qui laisse parfois les visiteurs seuls face à des réalités complexes ou traumatiques, sans cadre explicatif.

En somme, le dark tourism est traversé par un dilemme constant : comment montrer l’irreprésentable sans trahir ? Comment transmettre sans trahir l’émotion, ni céder au sensationnalisme ? Entre commémoration, fascination et marketing, la frontière reste fragile.

Vers une éthique renouvelée du tourisme noir ?

Face aux dérives médiatiques ou commerciales du dark tourism, des voix s’élèvent pour repenser les pratiques. Certains sites, conscients de leur portée symbolique, prennent désormais des mesures pour encadrer l’expérience des visiteurs. À Kigali (Rwanda), à Oradour-sur-Glane (France) ou encore à Yad Vashem (Israël), des chartes éthiques ont été mises en place : interdiction de photographier dans certains espaces, présence de guides spécialement formés à la médiation historique, création de parcours contextualisés et non sensationnalistes.

Dans le champ universitaire, plusieurs chercheurs plaident pour une typologie plus rigoureuse du dark tourism, afin de mieux en distinguer les intentions et les effets. Ils proposent notamment une distinction entre :

- un dark tourism éducatif et mémoriel, ancré dans la transmission, la réflexion historique et la construction du savoir ;

- un dark tourism sensationnaliste ou commercial, centré sur l’émotion brute, le choc visuel ou la curiosité morbide.

Dans cette perspective, le visiteur lui-même est appelé à une prise de conscience. Une éthique du voyageur se dessine, fondée sur trois principes simples mais essentiels :

- Prendre conscience de l’histoire des lieux visités, de leur portée symbolique et de leur charge émotionnelle.

- Respecter les lieux, les vivants et les morts, en adoptant une posture digne, sans recherche de performance ou de mise en scène de soi.

- Chercher le sens plutôt que la sensation, en refusant la consommation immédiate au profit d’une expérience réflexive.

Ce n’est donc pas la visite elle-même qui est problématique, mais l’intention qui l’anime. Un même lieu peut être abordé comme un lieu de mémoire ou de divertissement, selon la posture adoptée par le touriste. C’est à ce niveau — individuel et collectif — que peut se jouer une réconciliation entre souvenir et regard.

Entre lucidité, mémoire et responsabilité

Le dark tourism est à la croisée des chemins : il peut être un puissant outil de transmission et de réflexion… ou devenir un simple produit de consommation parmi d’autres. Il révèle les tensions de nos sociétés modernes : fascination pour la mort, besoin de sens, mais aussi dérives spectaculaires et marketing du trauma.

En visitant ces lieux, nous ne sommes pas neutres. Nous entrons dans une mémoire collective, parfois douloureuse, souvent fragile. Le dark tourism nous tend un miroir : que venons-nous chercher ? Du savoir ? De l’émotion ? Du frisson ?

Il ne s’agit pas de juger, mais de choisir. Refuser le voyeurisme sans renoncer à comprendre. Refuser le choc vide sans renoncer à ressentir. Être non pas des touristes de la mort, mais des voyageurs du sens.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?