De Galilée à la réalité virtuelle, l’art a toujours cherché à multiplier les fenêtres par lesquelles le monde entre en nous. L’art immersif, quant à lui, nous propose non plus de regarder à travers une fenêtre, mais d’entrer dans une chambre d’écho, dans un périmètre où l’on est entouré. Mais derrière cette promesse de totalité, se cachent des enjeux esthétiques, économiques et philosophiques majeurs. Et la question qu’on doit se poser : est-ce une vraie révolution ou un mirage superficiel ?

On n’est plus devant l’œuvre, on y séjourne

L’art immersif désigne des œuvres ou des installations dans lesquelles le spectateur ne se contente pas de regarder : il entre, il circule, il est enveloppé, parfois même manipulé par l’espace, le son, la lumière, la technologie. On n’est plus devant l’œuvre, on y séjourne. Parfois l’interactivité entre en jeu : ce que fait le spectateur (se déplacer, bouger, toucher, intervenir) modifie parfois ce qu’il voit, ce qu’il entend.

Selon Wikipedia, l’art immersif contemporain compterait parmi ses précurseurs le cinéma. Dans les années 1960-70, la notion émerge avec des artistes qui veulent dépasser le tableau, l’objet, pour investir l’espace tout entier. Ainsi, Gustav Metzger en 1965 conçoit Liquid Crystal Environment, des œuvres qui sortent de la toile pour envelopper le spectateur. Quant aux environnements immersifs de Lucio Fontana, ils manipulent l’espace, la lumière, la perception pour casser les murs traditionnels du tableau ou de l’œuvre statique.

Une proposition muséale spectaculaire

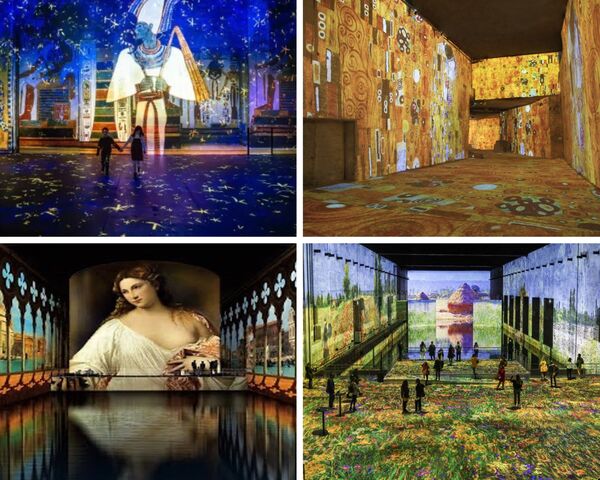

Il s’agissait alors d’art expérimental : l’immersion était le fait de l’artiste, sa volonté et l’œuvre allait dans ce sens. Aujourd’hui, l’immersif est surtout une proposition muséale. Les grandes rétrospectives immersives des œuvres de Van Gogh, Monet, Klimt, les expositions type Atelier des Lumières à Paris, Frameless à Londres, Superblue à Miami, Hall des Lumières à New-York utilisent la projection numérique pour immerger le visiteur dans des peintures.

Les avancées technologiques permettent ce genre de manifestation : mapping vidéo, projections panoramiques, écrans ou surfaces à 360°, réalité virtuelle ou réalité augmentée, installations sonores immersives, environnements physiques recomposés (maquettes, miroirs, brouillard, modulation de lumière), usage de technologies numériques, LED, électronique interactive. On ne manque guère de moyens pour plonger le visiteur dans l’oeuvre, avec un effet spectaculaire indéniable.

Promesses et forces de l’immersion

C’est que l’art immersif a tout pour séduire :

- Cette expérience sensorielle forte possède une très forte attractivité de par les émotions procurées, grandeur, perte de repères, enveloppement.

- Pour beaucoup, c’est une façon d’entrer dans l’art de façon “moins intimidante” qu’avec une toile dans un musée silencieux. On peut toucher, marcher, se perdre. L’art devient accessible.

- L’art immersif propose un renouveau esthétique, en inventant de nouveaux langages visuels et sensoriels, en croisant les disciplines et en hybridant l’art avec la technologie.

- L’immersion permet de questionner notre rapport au réel, à la virtualité, à la surveillance, à la représentation. Un film ou une peinture vous montrent une image, mais l’immersion vous met dans la peau d’un espace, vous rend plus actif, plus conscient.

Les dérives, les critiques : où est l’escroquerie ?

Mais là où beaucoup applaudissent, d’autres crient au spectacle creux. Les critiques ne manquent guère qui ciblent des risques très réels.

- Le show avant l’idée : on transforme Van Gogh, Monet ou d’autres grands maîtres en background lumineux, en décor Instagram. Ce qui prime, c’est le visuel spectaculaire, la photo souvenir, pas la compréhension de l’œuvre, de sa matière, de son contexte. Beaucoup d’expos profitent simplement d’un nom prestigieux pour attirer les foules, sans investir dans la profondeur ou dans la réflexion critique.

- Le rapport qualité-prix : les billets coûtent souvent cher pour ce que c’est : une heure ou moins d’expérience dans un espace digital, souvent très peu interactif ou très “guidé”. On paye l’effet “grandiose” plus que l’intensité artistique. Pour beaucoup de visiteurs, l’expérience est jolie, plaisante, mais ne laisse pas de trace ou ne pousse pas à penser.

- L’uniformisation esthétique et le phénomène de mode : la mode des expositions immersives a donné naissance à un “copié-collé” décoratif : projections XXL sur murs, musique immersive, brouillard, etc. Très peu d’innovation dans la narration ou le fond, effet de saturation garanti : partout les mêmes expériences, les mêmes recettes technologiques, les mêmes produits d’appel basés sur des artistes “classiques” que le public “reconnaît”.

- Une dévalorisation de l’expérience traditionnelle, de l’objet physique, de la matière : l’expérience immersive demande presque toujours que l’on sacrifie le contact direct avec l’œuvre (la toile, le médium, la texture). On perd ce “ce qui fait œuvre” dans sa matérialité. Les musées, pour attirer, s’adaptent, mais risquent de transformer leur mission (préservation, éducation, critique) en une simple attraction.

- Une inégalité flagrante : qui peut y accéder vraiment ? Prix souvent élevés, lieux urbains, installations temporaires – l’expérience immersive élitiste devient un luxe. Le public est souvent déjà “sensibilisé” : amateur d’art contemporain, curieux technophile. Ceux qui n’ont pas de culture visuelle ou ceux éloignés des milieux branchés peuvent se sentir exclus ou dépassés.

Alors : modernité ou escroquerie ?

L’art immersif est une arme double. Il peut être radicalement libérateur : repenser l’espace, reconnecter le spectateur, réveiller la curiosité sensorielle et critique. Mais il peut aussi devenir une marchandise étincelante, un mirage tech pour touristes urbains, une offre branding+marketing déguisée en œuvre.

Ce qui compte au final, ce n’est pas la technologie en soi, mais l’intention derrière elle. Il convient alors de se poser les bonnes questions :

- Est-ce que l’œuvre permet de penser quelque chose ?

- Est-ce qu’elle interroge, perturbe, trouble, secoue ?

- Est-ce qu’elle dialogue avec le contexte, l’histoire, la matière, la politique ?

- Est-ce qu’elle engage le corps, mais aussi l’esprit, la mémoire, la critique ?

Si l’immersion est simplement un décor spectaculaire, un lieu où l’on passe sans penser, alors oui, c’est de l’arnaque. Mais dans ses meilleures formes, l’art immersif peut être une mutinerie poétique contre l’aliénation visuelle, contre la superficialité du scroll, contre la culture-clip.

Résumons …

L’art immersif n’a rien d’un sauveur culturel, mais il peut avoir ses avantages. Symptôme d’une époque en quête de sensation directe et d’évasion, il possède le potentiel pour éveiller le spectateur endormi. Le tout est de ne pas se laisser capturer par le mirage : rester exigeant, exiger du fond, de la pensée. Ne pas accepter la simple beauté lumineuse comme substitut de la profondeur.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?