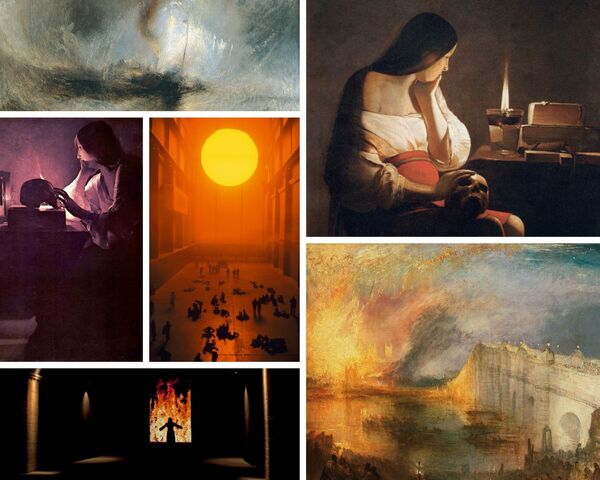

L’hiver s’installe, le froid, le givre. À la faveur du froid, le feu devient plus qu’un motif pictural illuminant les parois des musées : il constitue soudain une promesse. Promesse de survie, de consolation, d’illumination. De Turner à Bill Viola, en passant par la flamme silencieuse de Georges de La Tour ou le soleil artificiel d’Olafur Eliasson, le feu trace une ligne continue : il sauve, il rassemble, il ouvre un passage. C’est ce fil-là que nous allons suivre : comment, de la peinture romantique à la vidéo monumentale, la chaleur devient, au cœur de l’hiver, une expérience esthétique et presque liturgique.

Georges de La Tour : la flamme comme braise intérieure

XVIIe siècle : le peintre lorrain Georges de La Tour, marqué par l’héritage du caravagisme, s’impose comme le maître absolu du clair-obscur silencieux. Ses thèmes de prédilection ? Les scènes intimes ou méditatives (La Madeleine à la veilleuse, Le Nouveau-né), les figures de saints en contemplation, les compositions dépouillées où les objets (livre, crâne, bougie) deviennent symboles. Partout la flamme qui éclaire et réchauffe dans la pénombre des intérieurs, les ténèbres nocturnes.

Georges de La Tour est un peintre de la retenue et de la profondeur : peu d’éléments, mais une immense intensité. Chez lui, la lumière ne raconte pas l’extérieur : elle révèle l’intérieur — la pensée, l’âme, la fragilité humaine.

Une chandelle pour tout chauffage

Dans La Madeleine à la veilleuse (vers 1640), la sainte est assise dans l’ombre, un crâne sur les genoux, un livre devant elle, éclairée par une unique flamme de bougie, dont la fumée est décrite avec une minutie presque scientifique.

Le dispositif est simple : pas de cheminée, pas de feu de camp, seulement une veilleuse. Mais cette chandelle, qui suffirait à peine à chauffer une pièce, devient un foyer symbolique : cette source de lumière placée au centre de la composition constitue une métaphore de la vie humaine, fragile, vacillante, menacée d’extinction.

La Tour pousse le clair-obscur jusqu’à une forme de radicalité silencieuse : tout le tableau semble construit pour que l’œil se concentre sur cette petite incandescence. La chaleur n’y est plus ressentie physiquement, elle est transposée en intensité spirituelle.

Chaleur morale contre froid du monde

Les variantes de ce thème, comme La Madeleine pénitente dite “aux deux flammes”, renforcent encore ce dispositif : le crâne, le miroir, le livre et la bougie composent un théâtre minimal où la flamme vaut à la fois pour la présence divine et pour la tension intérieure du personnage.

On pourrait presque parler d’“ascèse thermique” : plus le décor se dépouille, plus la chaleur se déplace vers le registre du sens. Dans ces nuits closes, il ne reste que la braise de la conscience. C’est un feu qui ne réchauffe pas les mains, mais sauve l’âme.

Turner : la flamme contre la neige, ou l’alliance impossible des éléments

Passons 200 ans. Peintre phare de l’art britannique du XIXeme siècle, Joseph Mallord William Turner (1775–1851) transforme la peinture de paysage en lui conférant une dimension émotionnelle et expérimentale inédite. Membre de la Royal Academy dès l’âge de 27 ans, il est souvent considéré comme le précurseur de l’impressionnisme … et l’un des maîtres absolus de la lumière.

Turner explore la mer, les tempêtes, les incendies, les brumes, les couchers de soleil… mais toujours dans une optique singulière : la lumière n’est pas un détail, elle est le sujet.

Il dissout les formes, brouille les contours, utilise des couleurs ardentes ou laiteuses pour traduire des phénomènes atmosphériques. Ses œuvres oscillent entre réalisme observé et vision presque abstraite — d’où l’impact durable de son travail.

Parmi ses thèmes majeurs, les tempêtes, où le chaos du monde se mêle à celui de la perception ; le progrès industriel, avec les bateaux à vapeur ou les machines, dont le feu intérieur devient moteur dramatique ; et les incendies. Deux exemples nous frappent.

Une ville en feu : la chaleur comme catastrophe et fascination

Avec The Burning of the Houses of Lords and Commons, 16th October 1834, Turner fixe un épisode très réel : l’incendie du Parlement britannique, qu’il observe depuis la rive opposée de la Tamise, multipliant les croquis sur le vif avant d’en tirer deux grandes toiles aujourd’hui conservées à Philadelphie et Cleveland.

Le feu y est littéralement souverain : les bâtiments se dissolvent dans une masse de jaunes, d’oranges et de rouges qui se reflètent dans l’eau, tandis que les silhouettes humaines se réduisent à une frange noire au bas de la composition. La chaleur est ici ambivalente : elle menace l’institution politique, mais elle offre au peintre une matière lumineuse presque abstraite. Catastrophe pour le pays, révélation pour la peinture.

Ce feu central, irradiant, fonctionne déjà comme un “soleil de substitution” au cœur de la nuit londonienne : dans un climat réputé froid, humide, brumeux, la conflagration impose une chaleur violente, ponctuelle, éphémère – mais d’autant plus hypnotique.

Snow Storm : le feu invisible, moteur de survie

Quelques années plus tard, Turner expose Snow Storm – Steam-Boat off a Harbour’s Mouth (1842), tableau de tempête de neige où un bateau à vapeur lutte contre des éléments déchaînés. Tout semble ici contraire à l’idée de chaleur : tourbillon de blanc, de gris et de vert, absence de point focal stable, sensation d’engloutissement. Pourtant, au cœur de ce chaos glacé se cache un autre feu : celui de la chaudière du steam-boat, feu industriel invisible mais vital, seul rempart contre l’hypothermie, seul moteur qui maintient le navire en mouvement.

La toile juxtapose ainsi deux régimes : le froid cosmique de la tempête, indifférente à l’humain ; la chaleur contrôlée de la machine, qui permet de traverser l’enfer blanc. Turner ne montre pas la flamme, mais tout le tableau en dépend. La chaleur devient alors motif salvateur précisément parce qu’elle est hors-champ : elle n’est plus spectacle, elle est condition de survie.

Peintre des forces élémentaires Turner ne fait pas que montrer le feu ; il le transforme en expérience visuelle totale. Le feu ici n’est jamais un simple décor. Il est l’événement même de la peinture, ce point d’incandescence où la toile semble brûler de l’intérieur.

Olafur Eliasson : un soleil artificiel pour conjurer la grisaille

Au début du XXIᵉ siècle, Olafur Eliasson reprend cette question de la chaleur dans un autre registre : celui du climat, réel et symbolique. Avec The Weather Project (Tate Modern, 2003), il installe dans la Turbine Hall un immense demi-disque lumineux, doublé par un plafond-miroir et baigné d’un brouillard artificiel. L’ensemble crée l’illusion d’un soleil monumental suspendu dans une atmosphère saturée de jaune.

Recréer le soleil à l’intérieur

Eliasson joue ici d’une ironie subtile : recréer à l’intérieur d’un musée londonien ce que la ville offre si rarement à l’extérieur – une lumière solaire généreuse, enveloppante. Les visiteurs, allongés sur le sol, braquent leurs téléphones vers le plafond, se contemplent dans le miroir géant, se livrent spontanément à une sorte de bain de lumière collectif.

Il ne s’agit plus, comme chez Turner, d’un feu localisé, menaçant, mais d’une chaleur diffuse, atmosphérique, qui transforme l’espace muséal en place publique d’un solstice artificiel.

Une chaleur aussi rassurante que suspecte

Cependant, cette chaleur n’est qu’un effet de lumière ; la température ne change pas. L’installation joue sur l’ambiguïté : réconfort immédiat d’un “faux été” au cœur d’une saison grise ; conscience simultanée de l’artifice, donc d’une certaine mélancolie.

Dans un contexte de préoccupations croissantes autour du réchauffement climatique, cette recréation d’un soleil intérieur prend une résonance politique : la chaleur qui nous rassure est peut-être aussi celle qui, à l’échelle planétaire, nous menace. Le motif salvateur devient ainsi, par renversement, motif d’inquiétude.

Bill Viola : le feu comme seuil entre vie et mort

Avec Bill Viola, la question de la chaleur prend une dimension métaphysique. Ses vidéos monumentales mettent en scène des figures humaines confrontées à des éléments extrêmes – feu, eau – dans des temporalités ralenties à l’extrême. Le spectateur n’est plus simple observateur : il est placé dans la position presque liturgique de celui qui assiste à un passage.

Fire Woman : une vision terminale

Dans Fire Woman (2005), l’artiste décrit lui-même l’image comme celle qui apparaît “dans l’œil intérieur d’un homme mourant”. Sur l’écran vertical, une silhouette féminine se tient de dos, devant un mur de flammes qui semble occuper tout l’horizon. La figure finit par se laisser tomber, et la surface en feu se révèle pour ce qu’elle est : un reflet inversé dans une nappe d’eau noire. Le feu se replie, bascule, se dissout dans l’onde.

Ici, la chaleur est à la fois violence (mur de flammes, bruit sourd, saturation de l’image) et issue (le basculement final ouvre sur une autre dimension, presque silencieuse). On assiste moins à une scène de brûlure qu’à un passage : la flamme est un seuil, un rideau qu’il faut traverser pour quitter le monde.

The Crossing : purification par le feu, salut par l’extinction

Dans The Crossing (1996), deux projections face à face montrent un homme qui marche vers la caméra. Sur l’un des écrans, il est progressivement submergé par une cascade d’eau ; sur l’autre, il est dévoré par le feu. Le dispositif met en balance les deux éléments : l’eau éteint, absorbe, noie ; le feu consume, éclaire, transfigure.

Le spectateur, pris entre les deux images, vit une sorte de double baptême inversé : le feu et l’eau, au lieu de s’opposer, se rejoignent dans une même logique de purification. La chaleur, ici, n’est plus un simple confort : elle est ce qui permet de brûler le superflu, de franchir une étape, d’accéder – peut-être – à une autre forme d’être.

Avec Viola, la chaleur n’est plus éprouvée physiquement mais visuellement : c’est une chaleur d’image, qui passe par la saturation des rouges, par l’échelle monumentale de la projection, par le son immersif. Le “motif salvateur” ne consiste plus à se rapprocher d’un foyer, mais à accepter d’entrer dans un récit où la destruction et le salut sont inextricablement liés.

Se rassembler autour d’images-feux

De Turner à Bill Viola, une même intuition se déploie : l’hiver, réel ou symbolique, n’est pas seulement une saison météorologique, c’est un état du monde – tempêtes, nuit, crises, fatigues – auquel l’art oppose des foyers de chaleur.

- Chez La Tour, une veilleuse suffit à tenir tête à l’obscurité intérieure.

- Chez Turner, le feu affronte la neige et la nuit, entre catastrophe et survie.

- Chez Eliasson, un soleil artificiel rassemble des corps en manque de lumière.

- Chez Viola, la flamme devient un seuil entre vie et mort, destruction et renaissance.

L’image du feu, motif salvateur par excellence, nous rappelle que la culture joue aujourd’hui un rôle comparable à celui du foyer d’autrefois : un espace où l’on se rassemble, où l’on raconte, où l’on cherche une forme de chaleur – parfois physique, souvent symbolique, toujours profondément humaine.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?