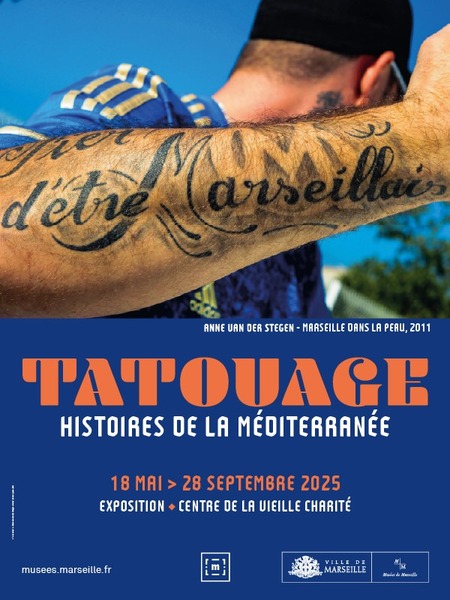

Au Centre de la Vieille Charité, Marseille remonte la piste des encres, de l’Antiquité à la pop culture. L’exposition Tatouage. Histoires de la Méditerranée ne joue pas la simple galerie d’images : elle déroule une histoire sociale, artistique et politique du tatouage, telle qu’elle s’est tissée autour de la Méditerranée et s’est enracinée dans l’identité phocéenne.

Du rite au style : Marseille, laboratoire d’identités

Le propos est ample : pratiques médicales, religieuses, politiques ou esthétiques se succèdent et se chevauchent, des premières traces repérées en Égypte, Syrie, Cyclades et Grèce jusqu’aux réinventions contemporaines. L’exposition explicite un cadre de lecture assumé — histoire globale de l’art, études de genre, recherches postcoloniales — pour sortir le tatouage du folklore et le replacer dans les circulations méditerranéennes : migrations, échanges, hybridations.

La démonstration s’ancre localement : à Marseille, l’encre est un marqueur de territoire et un signe d’appartenance mouvant, popularisé par les sociabilités portuaires, les cultures ouvrières, la scène hip-hop et le streetwear. Le parcours insiste sur cette traduction urbaine du tatouage : du signe intime au récit collectif, jusqu’à devenir une composante de l’imaginaire marseillais.

Un corpus riche et transdisciplinaire

Scénographiquement, le musée mélange archéologie, beaux-arts, ethnologie, anthropologie, photographie, vidéo, mode et objets du quotidien. Signe de l’ambition : plus de 275 œuvres et objets issus de collections publiques et privées à l’international structurent une enquête qui saute les siècles sans perdre le fil.

Le cœur du parcours met à l’honneur des artistes du pourtour méditerranéen ayant réinvesti le motif tatoué : Choukri Mesli, Samta Benyahia, Farid Belkahia, Lalla Essaydi, El Meya, et deux dessins d’Ahmed Cherkaoui (1967) récemment acquis par la Ville. Commande contemporaine notable : une œuvre inédite de Denis Martinez, cofondateur dans les années 1960 du groupe d’avant-garde Aouchem (“tatouages”), pensée pour les cimaises de la Vieille Charité. Là se joue l’essentiel : montrer comment des matrices symboliques (tribales, votives, protectrices, féministes) migrent de la peau à la toile, de l’ornement au langage plastique.

Alliances institutionnelles et prêts majeurs

La tenue du propos tient aussi à la qualité des prêts : Louvre, Orsay, Quai Branly – Jacques Chirac, CNAP, mais aussi Rome, Pavie, Manfredonia, Leyde, Munich, Madrid, Amsterdam… autant d’institutions qui garantissent l’assise historique et la diversité géographique du récit. L’exposition est d’ailleurs portée par un partenariat exceptionnel avec le Quai Branly, et produite en lien avec 24 ORE Cultura — un gage de solidité muséographique.

Le projet prolonge des pistes ouvertes par les Musées de Marseille — notamment l’expositionBaya. Une héroïne algérienne de l’art moderne (2023) — en décentrant le regard vers les rives sud et est de la Méditerranée, et en croisant avant-gardes, féminismes et décolonial. Résultat : un récit ni exotisant ni nostalgique, mais analytique, où la peau devient archive vivante.

Au-delà des salles, la programmation relie l’expo à la vie intellectuelle locale (rencontres, tables rondes, notamment dans le cadre du festival Allez Savoir de l’EHESS) et propose des nocturnes estivales — une bonne idée pour éprouver la visite au tempo de la ville. Le cadre XVIIe de la Vieille Charité ajoute son contrepoint monumental aux histoires miniatures gravées sur les peaux.

Pour en savoir plus et préparer votre visite, consulte le site de La Vieille Charité.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?