La sueur. Ce mot poisseux, presque inconvenant, qu’on chuchote à peine dans les galeries trop blanches, les vernissages trop climatisés. Et pourtant : la sueur est partout. Elle perle, elle tache, elle obsède. Le corps moite, cette chair exsudée, est devenu l’un des vecteurs les plus radicaux de l’art contemporain.

De l’hygiénisme au glissement sensoriel

Longtemps, l’art occidental a nié la transpiration. Le corps y était figé dans la beauté néoclassique : athlétique mais inodore, vivant mais aseptisé. Le XVIIIe siècle, dans sa fièvre hygiéniste, invente le déodorant autant que le bon goût.

Mais la modernité, elle, dégouline. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, la sueur revient par effraction, comme symptôme du vivant, du sexuel, du social. Elle n’est plus taboue, elle devient matière. Matériau.

Danse, performances : la sueur comme preuve

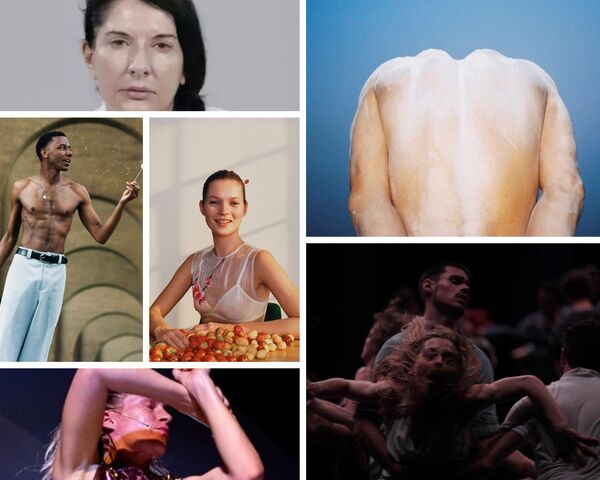

Dans la danse contemporaine, la sueur est omniprésente — littéralement visible. Chez Pina Bausch, Maguy Marin, Olivier Dubois, le corps en transe produit de la preuve : il a traversé quelque chose. Il a donné. Il est allé au bout.

La performance l’embrasse également. De Marina Abramović à Mette Ingvartsen, la transpiration devient langage, vecteur d’intensité. Elle atteste de l’effort, du risque, de la sincérité.

À l’ère des filtres, des corps lissés par l’image, la sueur réintroduit le chaos, l’humain, le trouble.

Mode, photographie : capturer l’humidité de l’être

La mode n’échappe pas à la tendance. Dans l’objectif de Steven Meisel, Juergen Teller, Rick Owens, les mannequins suent. Délibérément. Le glamour se fait poisseux, le chic se fraye un passage entre les gouttes.

Le corps moite devient narratif : fatigue post-rave, sensualité post-coït, urgence politique ou retour au primitif. On pense à Ryan McGinley, Ren Hang, Wolfgang Tillmans : les corps brillent d’une chaleur que le flash ne dissimule pas.

La sueur comme art : expériences, fluides, excès

Certains artistes la collectent, littéralement. Erwin Wurm ou Katarzyna Kozyra explorent les sécrétions comme preuves d’existence. Dans une logique posthumaniste, le corps devient un laboratoire ambulant, et la sueur en est le filtre, le flux, l’empreinte.

Des œuvres olfactives (voir le travail de Sissel Tolaas) vont jusqu’à reconstituer l’odeur de la sueur humaine. Une sueur codée, analysée, diffusée : de quoi renverser l’ordre muséal à coups de molécules acides.

La moiteur comme insoumission

Ce que dit la sueur, c’est l’excès. Excès de chaleur, de désir, de vie. Elle déborde. Elle trouble. Elle refuse le contrôle. Elle est politique — contre le lissage, contre la retouche, contre la normativité du propre.

En ce sens, le corps moite n’est pas qu’un corps : c’est un manifeste. Et l’art qui en découle n’est pas décoratif. Il est organique, tactile, obsédant. Comme une sensation de peau qui colle sur une chaise en cuir.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?