Cela arrive malheureusement : certains films, parce qu’ils sont trop ambitieux, trop hors norme, trop excessifs échappent à un public hermétique car formaté. Le Frankenstein de Kenneth Branagh appartient à cette catégorie et c’est misère : le film, flamboyant, baroque, incandescent, est souvent caricaturé pour son énergie romantique ; en vérité, c’est l’une des plus respectueuses et profondes adaptations du chef-d’œuvre de Mary Shelley.

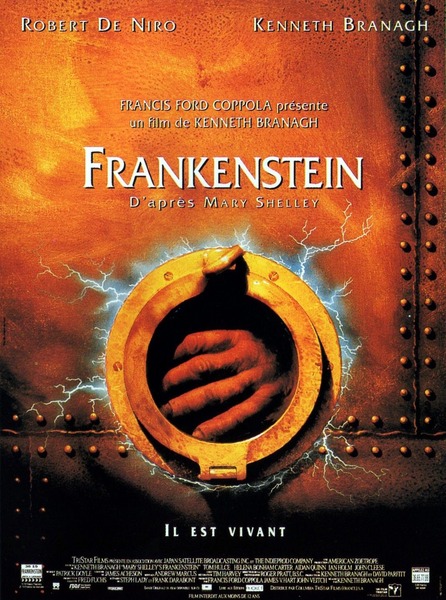

Sorti en 1994, interprété par Branagh lui-même dans le rôle de Victor et par Robert De Niro dans celui de la Créature, le film est parfois surnommé Mary Shelley’s Frankenstein : non un geste marketing, mais une revendication esthétique. Ici, il ne s’agit ni de revisiter le mythe hollywoodien inauguré par James Whale, ni de rejouer l’imagerie gothique figée dans le culte de Boris Karloff. Il s’agit d’adapter le roman, le vrai, dans toute sa sensualité, sa douleur, sa fièvre, sa dimension romantique et philosophique.

Une fidélité littéraire rare

Le scénario, coécrit avec Frank Darabont (un ponte de l’adaptation cinématographique avec à son actif les scénarios de La Ligne verte ou The Mist), reprend scrupuleusement les grandes lignes du roman de Mary Shelley : structure en récits enchâssés, ouverte sur l’expédition de Walton, jeunesse de Victor, ses lectures, son orgueil, fièvre créatrice qui le consume, naissance de la Créature comme événement traumatique, apprentissage du langage, de la morale et de la solitude, demande d’une compagne, cascade de tragédies qui en découle, poursuite terminale dans les glaces de l’Arctique.

Le film rétablit ce que tant d’adaptations avaient gommé : le cœur moral du récit. Victor Frankenstein n’est pas un savant fou : il est un jeune homme brillant, idéaliste, aveuglé par la promesse d’une science sans limites. La Créature n’est pas un monstre : elle est un être hypersensible, faillible, rejeté, qui expérimente le monde avec une intensité bouleversante.

Branagh rend justice au projet de Shelley : un drame sur la responsabilité, l’orgueil et la création du vivant.

L’esthétique de Branagh : fièvre romantique et baroque organique

Le film a parfois été critiqué pour sa flamboyance visuelle ; c’est méconnaître l’essence même du roman. Mary Shelley écrit un texte profondément romantique, traversé d’orages, de fièvres, de montagnes, de tempêtes intérieures. Branagh traduit cette intensité en une esthétique baroque, presque opératique.

La naissance de la Créature est une scène inoubliable. Le laboratoire, immense cathédrale mécanique faite de fluides, pulpes, pistons, liquides amniotiques, électricité et gestes frénétiques, n’a rien du cabinet minimaliste de James Whale. Il s’inspire davantage des expérimentations électriques de Galvani, de l’imagerie prolifique des anatomistes du XVIIIᵉ siècle, du chaos organique décrit par Shelley.

Cette scène est souvent moquée pour son exubérance, mais elle est en vérité l’une des plus fidèles adaptations visuelles du texte : Victor est décrit par Shelley comme fiévreux, exalté, hors de lui, presque possédé par l’idée de donner la vie. Branagh comprend que Frankenstein n’est pas un mythe de laboratoire calme : c’est un accouchement fiévreux, une transgression physique autant qu’intellectuelle.

La Créature de De Niro, loin de la caricature à la Karloff, est reconstruite avec des sutures, des cicatrices, des asymétries — une esthétique réaliste inspirée des dissections médicales.

Là encore : fidélité absolue à Shelley, qui décrit un être “misérablement imparfait”, trop grand, trop visible, trop vulnérable.

Créature enfant et Frankenstein shakespearien

On pourrait croire que De Niro, massif, rugueux, ferait un monstre de plus. Il fait tout le contraire : il joue un enfant. Ses premières scènes, muettes, maladroites, pleines de gestes hésitants, rappellent que la Créature n’a pas de langage, qu’elle découvre le monde par les sens, qu’elle ne comprend pas sa propre solitude.

Lorsque De Niro parle enfin — lentement, douloureusement, avec une diction marquée par la reconstruction de ses muscles faciaux — il devient l’un des plus bouleversants personnages du film.

Son monologue chez les De Lacey, notamment, est une réussite absolue : humble, affamé d’amour, affamé de reconnaissance. Branagh restitue ce que tant d’adaptations avaient oublié : ce n’est pas la Créature qui est inhumaine, c’est la société qui l’est envers elle.

Quant à Victor, Branagh fidèle au théâtre dont il est issu, en fait un personnage shakespearien : orgueilleux, magnétique, magnifique et insupportable, sublime et aveuglé. Il ne s’agit pas de moraliser : il s’agit de montrer l’arc tragique d’un homme qui veut trop. Branagh comprend que Frankenstein n’est pas un génie maléfique : c’est un jeune homme brillant qui ne supporte pas la limite. Son Victor court, crie, se jette au sol, embrasse la vie avec un enthousiasme fiévreux. Cette énergie excessive est précisément le moteur du drame.

Un film sur la création, la responsabilité et la tendresse impossible

Si Mary Shelley’s Frankenstein fonctionne, c’est parce qu’il ne réduit pas le roman à un conflit.

Il met en scène une relation. Victor et la Créature ne sont pas ennemis : ils sont parent et enfant, miroir et reflet, bourreau et victime dans un ballet complexe où chacun cherche l’amour de l’autre tout en le détruisant.

À sa sortie, le film divise. Certains critiques apprécient sa fidélité ; d’autres rejettent son excès romantique. Le public, habitué au mythe hollywoodien du savant fou, ne sait pas reconnaître la profondeur du projet. Aujourd’hui, le film est peu à peu réhabilité comme la plus fidèle adaptation du roman de Mary Shelley, l’une des plus belles créations visuelles de Branagh, une interprétation magistrale de De Niro, un sommet du gothique romantique des années 1990.

Là où tant d’adaptations trahissent Shelley, Branagh la respecte profondément — en traduisant non seulement son intrigue, mais surtout son âme.

Une œuvre-fleuve, excessive, magnifique

Le Frankenstein de Kenneth Branagh n’est pas un film sage. Il ne cherche pas la retenue ni la sobriété. Il embrasse la fièvre du roman, son lyrisme, sa douleur, sa passion, son vertige moral. Il rétablit ce que Shelley avait écrit : un drame humain, un mythe de la responsabilité, une tragédie de la création, une méditation sur la solitude et l’orgueil.

À l’heure où nos obsessions technologiques redonnent au mythe toute son actualité, l’adaptation de Branagh nous rappelle que Frankenstein n’est pas un conte d’horreur : c’est un roman d’amour impossible entre un créateur et sa création. Une histoire d’éthique, de tendresse brisée, de démesure — telle que Mary Shelley l’avait rêvée lors d’une nuit d’orage.

Branagh lui rend justice. Et c’est un privilège rare.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?