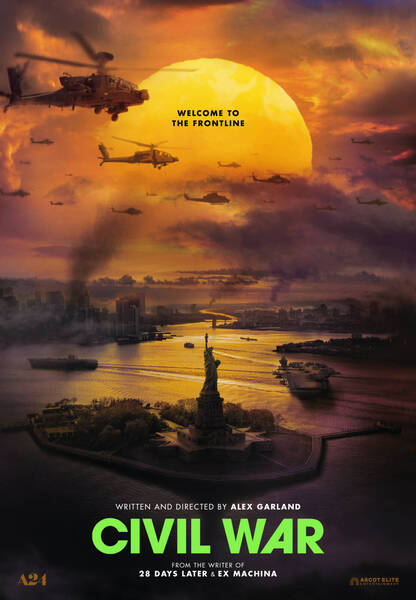

Civil War : au premier visionnage, ce film m’a laissée anéantie. Avec en bouche un goût de prémonition. Une sorte de miroir tendu où apparait la violence la plus crue. La plus inutile. Le brûlot d’Alex Garland est sorti sur les écrans en 2024. Nous terminons l’année 2025 et chaque image de ce road movie en enfer trouve écho dans la réalité. Ce qui n’a rien de rassurant.

Guerre intestine

Civil War : alors que les États-Unis se déchirent, qu’une guerre intestine ravage le pays, met à mal les populations, quatre journalistes quittent New-York et ses émeutes pour rallier Washington et obtenir une interview du président retranché dans une maison Blanche fortifiée. Leur périple va tourner à l’odyssée macabre tandis qu’ils approchent de leur but. Scène après scène, l’hyperpuissance américaines se décompose ainsi que ses valeurs démocratiques. On torture, on exécute, on massacre. Les milices de la Mort opèrent un peu partout, dans une totale impunité et sans jamais qu’on en comprenne les motivations, les revendications.

Ces séquences pourraient avoir lieu au Salvador, au Chili, en Sierra Leone, en Haïti, au Népal. Garland, qui n’évoque jamais les origines de ce conflit fratricide, scotche le spectateur en ancrant ces moments insupportables dans la riante campagne américaine, avec en toile de fond des paysages d’une beauté confondante. Grandeur imperturbable de la nature vs vide idéologique de l’affrontement humain. Personne ne brandit de manifeste, personne ne prononce de grands discours sur la liberté ou la justice. On se bousille allègrement, on fait parler les armes, pas de loi, plus de justice. Le Far West.

Fracture permanente

Prémonitoire et terriblement actuel : Garland pointe du doigt une Amérique où la fracture est instituée en état permanent, en mode de vie. La guerre n’est plus un affrontement d’idées, c’est un système par défaut, une toile de fond pour survivre. Les milices tirent sur tout ce qui bouge. Les soldats exécutent sans se poser de questions. L’apocalypse (now) surgit entre deux champs de maïs. La banalité de l’horreur est terrifiante précisément parce qu’elle n’a pas besoin de se justifier. Plus d’idéologie = plus de limite. Juste la barbarie comme langage universel.

Au cœur de ce cauchemar, quatre reporters. Lee (Kirsten Dunst, magnétique), la légendaire photographe de guerre dont le prénom évoque Lee Miller, qui a tout vu, tout enduré, tout sacrifié et qui n’en peut plus de capturer autant de brutalité avec son objectif. Joel (Wagner Moura), l’écrivain survitaminé qui carbure à l’adrénaline (avec alcool et came en prime). Sammy (Stephen McKinley Henderson), le vétéran sage, journaliste expérimenté mais si vieux qu’on se demande comment il va tenir le choc. Et Jessie (Cailee Spaeny), 23 ans, des étoiles dans les yeux et un Nikon en bandoulière, qui va ici faire son initiation. Leur boussole morale ? On photographie pour que les autres posent les questions. Cette phrase, c’est leur doctrine. Leur carapace. Leur condamnation aussi.

L’héritage Robert Capa

Le film expose la réalité du journalisme de guerre et c’est clairement un sacerdoce doublé d’un chemin de croix. Le badge « PRESS » ne protège de rien. Dans une scène glaçante, un tireur d’élite (joué par Jesse Plemons, terrifiant) leur demande froidement : « Quel genre d’Américains êtes-vous ? » avant de décider s’ils méritent de vivre ou non. La presse n’est plus un contre-pouvoir, juste une cible supplémentaire. Lucide, cruellement. Presque documentaire jusque dans la restitution du caractère de ces reporters addicts au tumulte. Lee et ses camarades ont besoin d’être au cœur de l’action, pour capter la photo qui va « changer le monde », l’info qui va faire le scoop. Leur cynisme constitue l’armure nécessaire pour continuer à regarder l’horreur en face. Ils sont les héritiers de Robert Capa, cherchant toujours à être « assez près » – quitte à y laisser leur humanité… et leur vie.

Et Garland de nous transmettre cette frénésie via l’astuce filmique des arrêts sur image. En pleine séquence d’action, il interrompt le mouvement pour nous balancer une photo fixe de cette même action. Une fraction de seconde. Un corps qui s’effondre. Un visage figé dans la terreur. Un soldat mort les yeux ouverts. Le sang poisseux qui se répand. Le feu, les explosions, l’angoisse, la colère. Ces images sont pensées comme des agressions visuelles. Le procédé force ainsi le spectateur à vivre l’expérience du reporter : faire fi du danger pour capturer l’instant, le figer, le transformer en document. En objet. En marchandise de l’horreur ? Dixit tous ces clichés atroces qu’on consomme à la pelle sur nos fils d’actu et qui nous insensibilisent ?

Tragique passation

C’est l’incohérente fatalité à l’œuvre dans cette fable qui a tout du réel. Lee, photographe émérite, talentueuse ô combien mais usée jusqu’à la corde émotionnellement et physiquement, passe le flambeau à la jeune Jessie qu’elle initie comme le ferait une grande prêtresse d’une néophyte. Jessie qui, au fil des fusillades et des escarmouches, va oublier sa peur pour s’abandonner tandis que Lee, elle, s’étiole. La passation trouvera son accomplissement tragique lors de l’assaut final sur la Maison Blanche. Une scène magistrale qui invoque le pouvoir démiurgique de l’image, la vie, l’énergie qu’on vole lorsqu’on photographie quelqu’un.

Une sorte de portrait ovale en temps de guerre, un instant d’une beauté terrifiante. Et qui laisse le spectateur sans voix, honteux, recroquevillé dans son fauteuil comme un gosse terrifié par les le fracas des rafales de fusil d’assaut, les explosions, les cris. La conception sonore du film ici est essentielle, répartie entre fusillades, hurlements, silences et morceaux de pop et country qui habillent ces séquences de combat pour les rendre encore plus intolérables.Histoire de rappeler que la destruction fait partie de l’ADN culturelle des USA en particulier et de l’humanité en général ?

Civil War donc ? Un électrochoc. Garland ne nous offre aucun réconfort, aucune catharsis. Pas de héros qui sauvent la situation. Pas de fin heureuse. Un constat glacial, visionnaire : quand une démocratie se fracture, quand la violence se banale, quand les reporters sont des cibles… il est déjà trop tard. Hommage déchirant au journalisme de guerre, à ces hommes et femmes qui risquent leur vie pour que nous sachions, le film souligne LA problématique par excellence : à quoi sert-il de témoigner si personne n’écoute ? Or aujourd’hui, plus personne n’écoute, ne regarde, ne décrypte. Garland n’évoque pas un futur dystopique mais une sinistre réalité en train de se concrétiser sous nos yeux, dans l’indifférence générale. Et quand on observe ces images, on a le sentiment qu’il est déjà trop tard.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?