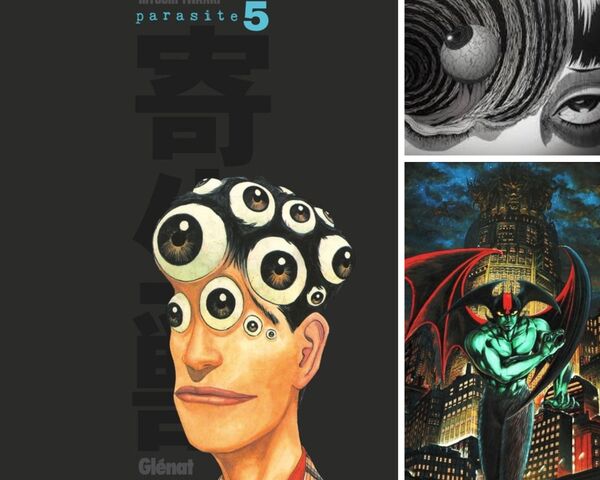

Le manga a toujours eu un faible pour les extrêmes. On a déjà abordé le sujet avec l’article « Le corps malmené : violences et mutations dans les animes pour ados ». Et s’il est un excellente intro à l’usage du body horror dans la culture manga : le corps se tord, se scinde, se parasite… et, paradoxalement, touche au sublime. Pas seulement du gore, mais une méditation sur la chair comme frontière entre l’humain, le monstrueux et le divin. Trois jalons pour comprendre ce jeu de bascule : Junji Ito, Devilman et Parasite.

Junji Ito : l’art chirurgical de la déformation

Le maître incontesté du genre ? Junji Ito. Uzumaki, Tomie, Gyo… ses planches sont des exercices de précision maladive. Spirales qui engloutissent la raison, visages qui se liquéfient, chairs qui se retournent sur elles-mêmes : l’horreur ne vient pas du monstre extérieur mais de la corruption interne, d’un monde où le corps devient le support d’un mal inexorable.

Par delà le gore, Ito conçoit des icônes de l’inquiétante étrangeté. Son trait minutieux, ses contrastes radicaux transforment la difformité en estampe sacrée. L’œil du lecteur oscille : répulsion immédiate, fascination quasi mystique.

Devilman : apocalypse charnelle et extase blasphématoire

Avant les “kagune”, il y a Devilman : fusion d’un ado (Akira Fudō) et d’un démon (Amon), orgies sabbatiques, corps qui explosent, ailes, cornes, moignons — la métamorphose comme révélation. Go Nagai tire le body horror vers une imagerie quasi liturgique : la chair déraille pour interroger le bien, le mal et la part d’ange dans le monstre (et inversement). La fin, avec son pietà inversée (Satan tenant le corps d’Akira dans un monde ruiné), scelle le pacte : le gore sert un tragique métaphysique.

Côté anime (Devilman Crybaby), Masaaki Yuasa pousse l’abstraction et la vitesse : silhouettes élastiques, couleurs acides, musique comme transe — même vertige sacrilège, même sublime au bout de l’horreur.

Parasyte : le sacré dans le grotesque

Parasite d’Hitoshi Iwaaki, 1988–1995) imagine un monde où des parasites extraterrestres prennent possession des corps humains. Shinichi, infecté à moitié, vit en symbiose avec Migi, un bras mutant qui parle, se métamorphose, découpe, répare.

Là encore, l’horreur visuelle est patente : corps morcelés, gueules béantes, hybrides cauchemardesques. Mais derrière le gore, un questionnement métaphysique : où s’arrête “l’humain” quand la chair devient autre chose ? Les moments d’union, de sacrifice, de fusion atteignent un sublime paradoxal : la monstruosité accouche de tendresse et d’épiphanies.

Pourquoi ce mélange fonctionne ?

Trois scènes qui disent tout ? Dans Uzumaki, les corps pliés en spirales, avalés par une force cosmique, deviennent fresques cosmiques. Dans Devilman, le Sabbath où Akira se laisse posséder érige la chair en porte d’accès au “divin” noir. Dans Parasyte, Shinichi, le cœur arraché puis ressuscité par Migi, incarne la chair comme lieu de grâce.

Trois paramètres expliquent le succès de pareilles atmosphères.

- L’esthétique du détail : traits ultra-précis, textures, contrastes, le manga body horror rend visible l’indicible, comme une gravure sacrée.

- Une frontière instable : l’horreur naît du brouillage entre corps et altérité ; l’effet sublime surgit quand ce brouillage dévoile une vérité (identité, dépendance, transcendance).

- La résonance culturelle : héritage de l’ero-guro des années 20–30, où érotisme, grotesque et macabre coexistaient déjà, le body horror prolonge les mythes shinto-bouddhiques où la nature et les esprits traversent la chair.

En deux phrases

Le body horror dans les mangas n’est pas un simple catalogue de tripes : c’est une théologie visuelle de la chair. L’horreur attire, le sublime transfigure : un corps déformé peut devenir une icône, un parasite une révélation.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?