On a beau l’appeler le 9e art, la bande dessinée traîne encore un malentendu : “c’est pour les petits”, “ce n’est pas de la vraie littérature”, “ça se lit trop vite”. Or la BD n’est pas un genre mineur, loin s’en faut : c’est un médium complet, avec ses règles, ses codes, ses écoles, ses chefs-d’œuvre adultes — intimes, politiques, philosophiques. Explications.

D’où vient l’idée fausse que “la BD, c’est pour les enfants” ?

C’est la première question à se poser. Historiquement, l’essor de la BD en Europe francophone s’est fait via la presse jeunesse (les magazines Spirou, Tintin, etc.). En France, l’après-guerre voit se développer une production cadrée par l’idée d’éduquer et distraire la jeunesse ; la loi de 1949 sur les publications destinées à ce public a aussi contribué à coller au médium une image “morale” et infantile. Pendant ce temps, les comics américains se battaient contre d’autres préjugés (violence, “pulp”), et les mangas japonais se structuraient en catégories de publics (shōnen, shōjo, seinen, josei…).

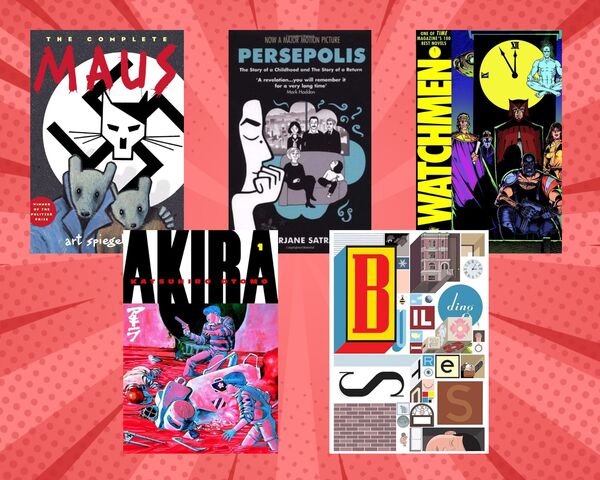

Sauf que, dès les années 1970-1980, la BD éclate son cadre : autobiographie, reportage, politique, expérimentation formelle, roman graphique… Les festivals, Angoulême notamment, les librairies spécialisées, les prix littéraires, l’entrée de la BD à l’université ont consolidé ce basculement. Aujourd’hui, nier sa maturité revient à ignorer un demi-siècle de création foisonnante. Et des œuvres phares comme Maus ou Persepolis.

Maus et Persepolis : des œuvres phares aussi puissantes que des “grands” romans

Ce sont les deux exemples incontournables, fondateurs.

Maus (Art Spiegelman) : la mémoire, l’allégorie et la page comme chambre d’écho

Dans Maus, Spiegelman raconte l’Holocauste à travers le témoignage de son père, en représentant les peuples par des animaux (Juifs-souris, Nazis-chats…). Et c’est une véritable gifle pour le lecteur à plus d’un titre.

- Le double temps narratif – On lit à la fois le passé (survie dans l’Europe nazie) et le présent (le fils qui interroge le père). Cette mise en abyme donne à voir la mémoire en train de se fabriquer, comme un roman polyphonique.

- L’allégorie efficace – L’animalisation n’infantilise pas, elle aiguise la lecture en rendant visibles les mécanismes de déshumanisation.

- Le montage texte-image – La BD exploite le gutter (l’espace entre les cases), la composition de planche et l’économie de traits qui laisse résonner l’horreur sans l’illustrer de façon obscène.

- L’éthique – Maus n’idéalise pas ses témoins ; il montre la complexité, la culpabilité, les silences. On est ici dans la même ambition que le grand roman mémoriel : comprendre l’humain face au tragique.

Persepolis (Marjane Satrapi) : Grandir, se politiser, se raconter

Avec Persepolis, Satrapi retrace son enfance et sa jeunesse entre Iran et Europe, sur fond de révolution et de guerre. Là aussi, effet coup de poing pour le lecteur.

- Graphisme minimal, effet maximal – Le noir et blanc dépouillé, lisible par tous, universalise l’expérience. Comme chez certains romanciers minimalistes, l’économie de moyens intensifie l’émotion.

- Voix singulière – La voix off et les dialogues courts composent un “je” narratif d’une grande précision ; c’est de l’autobiographie littéraire à part entière.

- Politique incarnée – Les enjeux historiques (idéologie, censure, exil) sont incarnés dans un corps et une famille. La BD ici n’illustre pas la politique : elle la vit, case après case, au rythme du quotidien.

En bref : dans Maus comme dans Persepolis, l’alliance texte/image n’appauvrit pas le récit : elle multiplie les canaux. Le dessin donne du temps au lecteur (on ralentit, on observe), les ellipses entre les cases créent du sens que le cerveau comble (ce que Scott McCloud appelle la “clôture”). C’est une forme exigeante, pas une béquille.

Trois BD qui ont révolutionné la narration visuelle

Vous doutez encore ? J’en remets donc une couche avec ces trois titres qui ont chamboulé les codes narratifs en profondeur.

Watchmen (Alan Moore & Dave Gibbons, 1986-87) — L’algèbre de la planche

- Ce que ça change. La grille 3×3 (neuf cases) sert de métronome au récit. Elle permet des contrepoints, des symétries (chapitre “Fearful Symmetry”), des rimes visuelles et verbales.

- Pourquoi c’est décisif. Moore et Gibbons utilisent la BD comme système : documents intradiégétiques (coupures, dossiers), montages parallèles (récit de pirates/actualité), symboles récurrents (sang sur le smiley).

- Conséquence. Watchmen montre qu’on peut écrire une œuvre totale en bande dessinée : politique, philosophique, formellement ambitieuse, sans renoncer à la lisibilité.

Akira (Katsuhiro Otomo, 1982-90) — Le cinéma imprimé

- Ce que ça change. Otomo impose une cinétique inédite : vitesse, onomatopées intégrées au décor, plans larges urbains hallucinants, “décompression” (une action sur plusieurs pages) qui donne du souffle.

- Pourquoi c’est décisif. Akira prouve que la BD peut offrir une expérience sensorielle rivalisant avec le cinéma : le lecteur “entend” la ville, “ressent” la course, “voit” l’explosion.

- Conséquence. L’ouvrage a internationalisé le manga adulte et influencé autant la SF que le game design et la mode.

Building Stories (Chris Ware, 2012) — Le livre éclaté

- Ce que ça change. Ce n’est pas un volume, mais une boîte renfermant fascicules, journaux, leporellos, planches cartonnées. La forme matérielle devient narration : on lit dans l’ordre qu’on veut, on habite l’immeuble du titre.

- Pourquoi c’est décisif. Ware montre que la BD peut architecturer le temps, l’espace et la mémoire avec une précision micrométrique : typographies, couleurs, diagrammes, silences.

- Conséquence. On ne “feuillette” plus une histoire : on compose sa lecture. La BD s’affirme comme art de l’édition au sens fort.

Comics, mangas, BD franco-belge : quel style vous correspond ?

Pas besoin de choisir un “camp” : ce sont trois traditions avec des formats, des rythmes et des imaginaires différents. Voici un guide express — et quelques portes d’entrée adultes.

Comics (États-Unis)

- Format. Œuvres sérialisées en issues (24-32 pages), puis rassemblées en trade paperbacks ; couleurs fréquentes.

- Rythme. Narration souvent dense, dialogues nombreux, découpage fonctionnel.

- Imaginaires. Au-delà des super-héros, des terres immenses : polar, SF, autobiographie, reportage.

- Pour commencer ? Watchmen (moitié essai, moitié thriller), Fun Home (Alison Bechdel, memoir), Sandman (Neil Gaiman, mythes), Saga (space opera familial), Department of Truth (théories du complot).

Mangas (Japon)

- Format. Parution en magazines, puis tankōbon ; lecture droite-gauche ; souvent en noir et blanc ; tempo dit “décompressé” (l’action respire).

- Rythme. Très cinématographique (plans, vitesse, son).

- Imaginaires. Extrêmement variés ; segmentation par publics (shōnen, seinen…).

- Pour commencer ? Akira (Katsuhiro Otomo, SF urbaine), Monster (Naoki Urasawa, thriller moral), La Cantine de minuit (Yaro Abe, douceur sociale), Où la lumière est / Bonne nuit Punpun (Inio Asano, drames contemporains).

Franco-belge (Europe francophone)

- Format. L’“album” (souvent ~48 pages), puis romans graphiques plus volumineux ; couleurs fréquentes et grand format.

- Rythme. Grande variété : du gag à la page au récit long, de l’aventure au carnet de voyage.

- Imaginaires. Écoles réalistes, ligne claire, expérimentations.

- Pour commencer ? Les Cités obscures (Peeters/Schuiten), L’Arabe du futur (Riad Sattouf), Blacksad (Díaz Canales/Guarnido), L’Ascension du Haut Mal (David B.), Quartier lointain (Taniguchi, certes japonais mais très prisé en franco-belge).

Astuce pour choisir :

- Vous aimez les univers interconnectés et les systèmes narratifs ? Allez vers les comics.

- Vous préférez la mise en scène et l’immersion rythmique ? Essayez les mangas.

- Vous êtes sensible à l’objet-livre, au grand format, à la palette graphique ? Plongez en franco-belge (et romans graphiques).

Bonus Lire “en adulte” : quelques clefs pour mieux savourer la BD

- Regarder la page avant la case. Une planche est un tout : lignes de force, masses, couleurs… C’est l’équivalent de la syntaxe au roman.

- Écouter le silence. Le gutter et les ellipses demandent de reconstruire : c’est là que se loge l’émotion, le temps qui passe, l’indicible.

- Repérer les motifs. Un objet, une couleur, une pose récurrente = rime visuelle. Comme un leitmotiv musical, ça crée de la profondeur.

- Accepter les vitesses variables. Une page d’action se lit vite ; une page contemplative ralentit. On ne mesure pas une BD au nombre de mots, mais à la densité d’expérience.

- Ne pas s’auto-censurer. Il existe des BD sur tout : de la micro-histoire familiale au reportage de guerre, de l’ésotérisme à la cuisine, de la philosophie aux sciences. Cherchez par thèmes, pas par préjugés.

La littérature n’est pas définie par la pauvreté ou la richesse de mots, mais par sa capacité à produire du sens. La BD n’est pas un roman avec des images : c’est un langage spécifique, où le texte (quand il existe) et l’image co-signent la narration. Comme le cinéma n’est pas du théâtre filmé, la BD n’est pas un livre “avec des dessins”. C’est un art d’écriture.

En conclusion ?

Non, la BD n’est pas (que) pour les enfants. Elle sait témoigner, penser, expérimenter, émouvoir — parfois mieux que des romans réputés “sérieux”. Si Maus et Persepolis tiennent tête aux classiques, si Watchmen, Akira et Building Stories redéfinissent la grammaire visuelle, c’est que la BD est un atelier d’inventions où la page n’est jamais un simple support : c’est une machine à raconter. La question n’est plus “la BD est-elle légitime ?”, mais “par où commencer ?”. Bonne nouvelle : partout.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?