On dit souvent « ce n’est qu’un match filmé ». Faux. Le film de sport a sa grammaire : règles lisibles, chronomètre dramatique, héros qui plie ou se transcende, mentor à l’ancienne, antagoniste miroir, et une épreuve finale qui condense tout ce que le personnage a appris. C’est bien un genre (au sens de forme récurrente avec conventions), de plus en plus reconnu par la critique et les institutions du cinéma.

Les codes qui font battre le cœur ?

Pour faire un bon film de sport, il faut plusieurs ingrédients de base.

- L’outsider (ou l’équipe décriée) : le récit privilégie le come-from-behind plutôt que la domination.

- Le montage d’entraînement : ellipse musclée qui condense travail, douleur, progrès — et prépare l’épreuve.

- Le mentor : il transmet une éthique plus encore qu’une technique.

- Le “big game” / “big fight” : un enjeu simple, règle claire, suspense maximal.

- L’après-coup : victoire ou défaite, l’intérêt est ce que le héros devient (réconciliation, dignité retrouvée…).

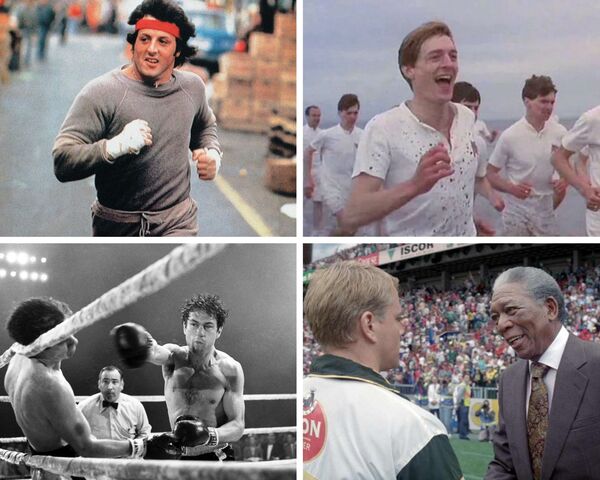

Quatre films, quatre manières d’écrire le mythe

Cette recette fondamentale varie selon les contextes et les réalisateurs. Nous avons déjà évoqué l’incontournable I, Tonya dans ces pages. Mais d’autres exemples sont tout aussi parlants. En voici quatre.

Rocky (John G. Avildsen, 1976) : la dignité plutôt que la ceinture

Mythe fondateur de l’outsider, Rocky ne “gagne” pas le combat, il gagne sa place. Budget modeste, récit direct, montage d’entraînement devenu archétype — et consécration publique/critique : Oscar du Meilleur film en 1977 (et statuettes pour la réalisation et le montage), le cas Rocky prouve qu’un film à la grammaire limpide peut imposer le genre au sommet.

Raging Bull (Martin Scorsese, 1980) : l’anti-épopée

Ici, la boxe n’est pas une success story : c’est le théâtre d’une autodestruction. Noir et blanc granuleux, ring comme arène mentale, montage chirurgical : Robert De Niro reçoit l’Oscar du Meilleur acteur, Thelma Schoonmaker celui du Meilleur montage — et l’on comprend que le film de sport peut être une tragédie sur le corps, le désir de contrôle, la jalousie.

Les Chariots de feu (Hugh Hudson, 1981) : l’effort comme éthique

Quadruple Oscar en 1982, le film met en parallèle les trajectoires de deux sprinteurs britanniques : Eric Liddell, qui refuse de courir le dimanche par conviction religieuse, et Harold Abrahams, qui affronte l’élitisme antisémite de Cambridge. Le sport devient question morale : foi, identité, discipline intérieure. Les ralentis iconiques et la musique de Vangelis transforment la course en quête spirituelle — preuve qu’un film sportif peut être une méditation sur l’intégrité autant qu’un récit de victoire.

Invictus (Clint Eastwood, 2009) : l’équipe comme politique

Le match n’est qu’un moyen : Eastwood cadre la réconciliation sud-africaine via le rugby 1995, Mandela et Pienaar. Le sport fait récit national, symbole, diplomatie émotionnelle ; on peut discuter l’angélisme, mais le film installe une évidence : le film de sport raconte aussi la cité.

Pourquoi ce genre nous tient ?

Parce que le sport est lisible (score, règle, durée) et incarné (un corps qui risque), donc idéal pour un récit émotionnel clair. Et parce qu’au-delà du résultat, ces films parlent d’appartenance (l’équipe), d’éthique (jusqu’où aller ?) et d’identité (qui suis-je quand le chrono s’arrête ?). Les meilleurs — de Rocky à Raging Bull, des Chariots de feu à Invictus — montrent que le film de sport n’est pas un “petit genre” : c’est une machine à fables sur notre époque.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?

Envie de vous remettre au sport … en douceur ?

Bonne nouvelle : ARG Training est là pour ça 💪

Coaching sport santé, remise en mouvement progressive, accompagnement bienveillant… bref, tout ce qu’il faut pour reprendre sans pression et sans se faire mal.

Et parce que c’est notre partenaire, on vous a négocié un petit privilège…

✨ -10 % sur toutes les formules pour les aficionados de The ARTchemists.

Comment en profiter ? C’est très simple.

Vous contactez ARG Training…

Et vous prononcez la formule magique :

« Je suis un·e ARTchemist et fier·e de l’être ! »

Et hop — la ristourne est à vous 😉

Alors, on s’y met ?