Je vous le disais en évoquant The Mist : pas évident évident d’adapter Stephen King à l’écran. En règle générale, on flirte avec le ratage, en tout cas, l’appauvrissement narratif est de mise. C’est sans compter avec l’adaptation de Carrie par Brian De Palma. Sorti en 1976, deux ans après l’édition du roman, le film constitue l’un des sommets du cinéma d’horreur des années 1970 (une véritable référence en soi), et une tragédie visuelle d’une puissance sensorielle inégalée.

Car Carrie est un film sur le regard. Le regard des autres, le regard sur soi, le regard comme arme et comme châtiment. Là où King déployait un roman polyphonique, De Palma choisit le contraste, le clair-obscur, la rigueur de la composition. Il invente un langage cinématographique capable de dire ce que les mots taisent : la honte, la colère, la transcendance. Et c’est ce qui fait sa profondeur.

Une chute du paradis

La première scène reste gravée dans la mémoire de tous les cinéphiles : un vestiaire de jeunes filles après un cours de sport, vapeur, peaux nues, rires. Puis le sang qui coule le long d’une cuisse d’une blancheur marmoréenne. Carrie découvre ses premières règles, hurle de terreur sous les rires et les insultes. De Palma filme cet instant comme une chute du paradis : ralentis, musique douce, cadrage pictural, tout bascule brutalement dans la panique. Tout ça au générique. Le spectateur ne s’en remet pas. Il est averti.

Cette séquence fondatrice condense tout le film : l’innocence et la cruauté, l’érotisme et la honte, la pureté et la souillure. Le sang devient le langage de la révélation : il marque l’entrée dans un monde où le corps féminin est objet de convoitise, de peur, de révulsion et de punition. On est donc dans l’esprit du livre, qui est respecté/sublimé.

L’expérience du regard féminin

Comme King, De Palma situe son histoire dans une Amérique de banlieue, propre et bien-pensante, où le mal se dissimule au sein de la normalité. Mais là où l’écrivain multipliait les points de vue, le cinéaste concentre tout sur la perception d’une Carrie en proie aux sentiments les plus contradictoires. Le spectateur devient témoin de son isolement sensoriel, de sa volonté contrariée d’émancipation.

Plans obliques, cadres en plongée, usage récurrent du split screen : le dispositif visuel incarne la dissociation d’une héroïne à la fois spectatrice et victime du monde qui la juge. Ce choix de mise en scène fait de Carrie un film sur l’expérience du regard féminin, bien avant que le terme “male gaze” ne devienne concept. La caméra observe, scrute, agresse, jusqu’à l’explosion finale, où ce regard halluciné se retourne contre tous.

Agneau sacrificiel

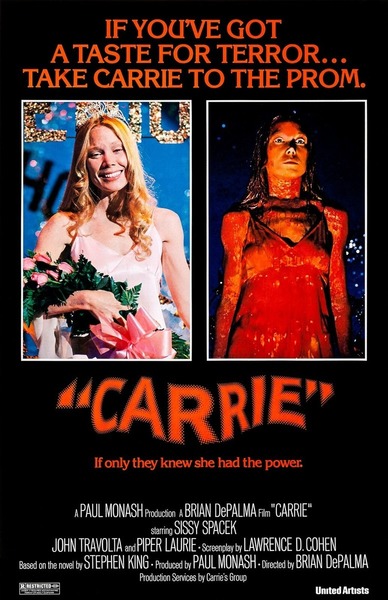

Le bal de fin d’année est devenu une scène mythique – un crescendo d’humiliation et d’extase.

De Palma y déploie toute sa virtuosité : caméra circulaire, travellings infinis, alternance de lenteur et de frénésie. L’espace se resserre, le son s’étouffe, le monde se fissure. Puis la chute du seau de sang, le cri, la stupeur. Le rire commun comme une déflagration. Ce moment, d’une beauté glaçante, dépasse la simple vengeance : il devient rite de passage, martyre et révélation.

Carrie, couverte du sang de l’agneau sacrificiel, se transforme en icône de l’innocence outragée. Le film s’élève alors au rang de tragédie mystique. Le feu et l’eau, la lumière et la cendre, se répondent comme dans une liturgie. De Palma filme cette apocalypse intime avec une précision chorégraphique : le montage parallèle, la vision multiple, la symétrie des mouvements. La destruction s’érige en danse de mort, paroxysme sacrificiel au moment où la mère tente de tuer cette enfant qu’elle juge possédée pour la purifier.

Christique et païenne ?

Sissy Spacek, chevelure rousse, visage lunaire, regard translucide, incarne Carrie avec une intensité à la fois fragile et absolue. Sa performance fait basculer le film dans le mythe : elle est la vertu sacrifiée, la sainte renversée, la force de la nature qui venge la création.

Piper Laurie, en mère fanatique, lui oppose un délire mystique d’une cruauté saisissante. Leur face-à-face final, entre extase et meurtre, condense tout le propos du film : le corps féminin comme champ de bataille entre le religieux et le charnel. Le film ne juge ni la foi, ni la vengeance : il montre seulement la folie d’une société qui les confond.

L’adaptation comme transfiguration

Adapter Stephen King est un piège : son écriture sensorielle, sa lente montée de tension, sa dimension psychologique résistent souvent à la traduction filmique. De Palma réussit pourtant l’impossible : il remplace la langue par la forme, le texte par le rythme. Le surnaturel, chez lui, n’est pas expliqué : il est ressenti.

Cette lecture plastique du roman devient un poème visuel inspiré de son énergie interne. Et c’est peut-être pour cela que Carrie reste l’une des plus belles adaptations de King : parce qu’elle comprend que l’horreur n’est jamais extérieure, mais émotionnelle.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?