Vous avez visionné la série Monster: The Ed Gein story ? Alors une référence a peut-être dû vous accrocher la rétine : celle du photographe Weegee. Coïncidence ? Aucune. Si Ed Gein, le boucher de Plainfield, a incarné la monstruosité à l’état pur, Weegee en fut le chroniqueur avant l’heure, photographiant la photographié une Amérique qui jouit de sa propre violence. Là où Gein disséquait les corps, Weegee disséquait la société — à coups de flash. Ce qui vaut bien un petit détour explicatif/analytique.

Shooter le crime

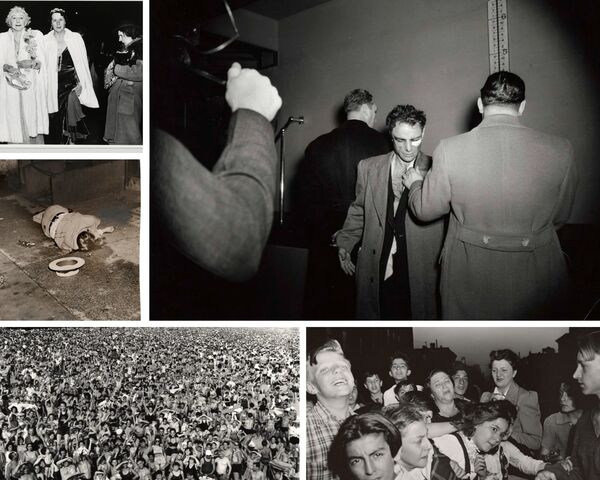

Commençons par le commencement. Qui était Weegee ? Arthur Fellig débarque dans le New York des années 1930, l’œil vissé à une Speed Graphic, une oreille branchée sur la fréquence de la police. Proto paparazzo avant l’invention du mot, ce chasseur d’ombres suit les sirènes des voitures pie avec acuité. Dormant dans sa voiture, il traque meurtres, accidents, incendies, tout ce qui témoigne du désastre urbain ambiant. Son nom de guerre, Weegee, vient du mot ouija, la planche qui permet d’entrer en contact avec les défunts. Parfait pour celui qui semble deviner où frappera la mort, vu qu’il arrive souvent sur les scènes de crime AVANT les flics.

Son terrain de jeu ? Manhattan by night, une vraie jungle où les rêves du New Deal s’écrasent dans le sang. Weegee photographie les victimes étendues sur l’asphalte, les veuves en pleurs, les badauds fascinés. Il photographie surtout leur regard — celui des vivants qui scrutent le travail de la Faucheuse. C’est là sa modernité. Ses clichés exposent le voyeurisme collectif, la jouissance morbide qui colle à la peau de l’Amérique, nation brutale depuis le berceau. L’Amérique de la Bible et du colt, de la morale et du lynchage.

Le spectacle du mal

La force de Weegee ? Il ne cherche jamais à enjoliver. Ses photos sont brutes, de véritables uppercut visuels. Les spectateurs de ses clichés — policiers, badauds, journalistes — sont fascinés par l’horrible, au même titre que les lecteurs de tabloïds, les spectateurs de télévision, les consommateurs de true crime dont ils préfigurent l’émergence. Avant la télé, avant Netflix, avant les podcasts criminels, Weegee invente la pulsion scopique américaine. Celle qui transforme la douleur en spectacle, la mort en marchandise.

C’est l’autre versant du rêve américain : pendant que les uns construisent des gratte-ciels, d’autres prennent des photos de cadavres. Quand on regarde une image comme Coney Island, Sunday, 1940, cette foule en transe sur la plage, on comprend que Weegee ne photographie pas seulement le crime, mais le vertige collectif. Il voit la ville comme un organisme vivant, haletant, hystérique, où la violence n’est pas l’exception, mais le rythme cardiaque.

L’Amérique schizophrène

C’est ce que Brennan et Murphy ont compris en insérant Weegee dans leur série sur Ed Gein : le meurtrier et le photographe sont les deux faces d’un même pays. L’un agit, l’autre contemple. L’un tue, l’autre révèle. Mais tous deux participent à une mythologie où la violence devient un miroir identitaire. Les États-Unis se construisent sur un paradoxe : une nation puritaine obsédée par le péché, fascinée par le sang. Une société qui condamne la perversion tout en la vénérant dans ses fictions.

Weegee, sans le vouloir, met à nu cette contradiction. Ses photos montrent une humanité dévastée, qui trouve dans le crime un exutoire. Regardez ses clichés de couples endormis dans des cinémas miteux, de prostituées interpellées, d’enfants jouant à côté d’un cadavre : tout est là, la beauté et l’abjection. Une esthétique de la dissonance, qui inspire plus tard le film noir, le polar, et toute une lignée de créateurs, Kubrick, Warhol, Lynch, Cronenberg, Scorsese.

De l’instantané au mythe

Weegee ne se contente pas de capturer la réalité : il la théâtralise. Ses cadrages sont millimétrés, ses contrastes calculés. Le réel devient mise en scène. C’est pourquoi ses photos s’imposent aujourd’hui comme une préfiguration du cinéma américain moderne. Quand Kubrick tourne Dr. Strangelove, il s’inspire de Weegee pour créer son personnage halluciné — jusqu’à l’imiter dans son phrasé et son accent.

Plus tard, Warhol s’en servira comme icône du voyeurisme urbain. Dans le fond, Weegee est l’inventeur du “crime pop”, bien avant Tarantino. Il transforme le fait divers en art, le sordide en icône. Pas par cynisme, mais par lucidité. Parce qu’il a compris que l’Amérique ne pouvait pas se comprendre sans ses cadavres.

Le voyeur et le miroir

Ce qui trouble, c’est que Weegee n’est pas un observateur neutre. Il rit, il provoque, il compose. Il se met parfois en scène, grimé, facétieux. Il aime ce qu’il fait, il en joue. Et c’est peut-être là que tout bascule : le photographe devient acteur du drame, le témoin s’avère complice. Cette complicité, c’est celle de toute une culture : celle du tabloïd, du fait divers, de la fascination pour la chute.

L’Amérique s’observe dans la mare de sang qu’elle a elle-même versée. Et Weegee lui tend le miroir. Aujourd’hui encore, ses images continuent de hanter les consciences. On les retrouve dans l’imaginaire des séries, des jeux vidéo, des blockbusters — jusque dans les reconstitutions de true crime où les morts sont rejoués comme des stars. Tout est spectacle. Tout est consommable.

La violence comme ADN

Ce que Weegee a photographié, ce n’est pas seulement la misère ou la criminalité : c’est la structure même du regard américain. Celui qui transforme la violence en produit culturel. Celui qui fabrique des héros à partir de meurtriers, de Bonnie & Clyde à Ted Bundy. La série sur Ed Gein ne fait que prolonger cette fascination. On ne regarde plus la mort, on la scénarise, on la binge-watch.

Et c’est précisément parce que Weegee a su capturer cette pulsion — sans filtre, sans morale — qu’il reste aujourd’hui d’une actualité brûlante. Il nous rappelle que la violence, aux États-Unis, n’est pas un accident : c’est un langage, un imaginaire, une industrie. Et que derrière chaque flash, chaque cliché, chaque série Netflix sanglante, se cache toujours le même désir : celui de voir, encore et encore, la fin du rêve américain.

Weegee ne juge pas. Il montre. Et ce faisant, il met le doigt dans la plaie. Une plaie béante, qui ne s’est jamais refermée. Celle d’une nation née dans le sang et qui, pour ne pas sombrer, s’invente sans cesse de nouvelles mythologies violentes. Il y a dans chaque photo de Weegee une vérité que l’Amérique n’a jamais voulu entendre : sa violence n’est pas un dysfonctionnement, c’est son moteur.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?