1986 : Oliver Stone, avec Platoon, s’impose comme le cinéaste qui ose raconter la guerre autrement. Pourtant, en parallèle ce succès planétaire, il livre Salvador, un film poisseux, brutal, presque documentaire, qui plonge dans l’enfer de la guerre civile salvadorienne. Et comme à son habitude, Stone, en tournant cette histoire, secoue des cocotiers politiques. Car personne notamment aux USA n’avait envie de réveiller ces fantômes. Et pour cause.

Une guerre sale au plus près de la vérité

Début des années 80. Le Salvador s’enfonce dans la guerre civile. Le gouvernement militaire, appuyé par les États-Unis de Reagan, mène une répression sanglante. Les escadrons de la mort assassinent syndicalistes, prêtres, paysans, opposants. On enlève, on torture, on jette les corps dans les fossés, dans les décharges. Mais à l’international, le sujet reste tabou. Trop sale, trop compromettant. Personne n’en parle ou alors en termes choisis.

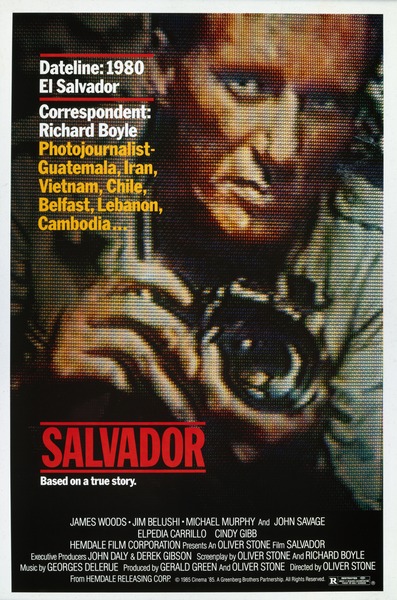

Oliver Stone décide de s’y coller. Et il le fait à travers les yeux de Richard Boyle, journaliste freelance sur le déclin, cynique, alcoolique, mais encore capable de flairer l’histoire là où elle brûle. Richard Boyle n’est pas un personnage fictif. Ce reporter américain né en 1942 s’est spécialisé dans les zones de guerre et les régimes autoritaires. Ayant couvert le conflit salvadorien, il partage ses souvenirs dans le scénario qu’il co-écrit.

Boyle n’était pas un modèle de droiture : marginal, rebelle, en perpétuelle dérive, il possède cette énergie chaotique des reporters gonzo à la Hunter S. Thompson. C’est précisément cette position d’outsider qui lui permet de s’approcher au plus près de la vérité. Notes, souvenirs, contacts, anecdotes de terrain : le scénario de Salvador est nourri d’expériences directes. Même la scène des missionnaires assassinées s’inspire d’un massacre authentique qui avait bouleversé l’opinion internationale.

Une mise en scène frontale

Le propos même interdit le glamour, la fantaisie. Pas d’héroïsme hollywoodien. Stone filme la boue, la peur, la misère. La violence la plus crue, la bêtise de l’extrêmisme, de l’ignorance, de la misère. La caméra colle aux visages, aux cadavres, aux ruelles ensanglantées. On a presque l’impression d’un reportage de terrain. La fiction devient témoignage.

À travers Boyle et son pote photographe (John Savage), on suit l’engrenage : la barbarie systémique, les pressions militaires, la complicité américaine, la population écrasée entre guérilla et répression. La scène des missionnaires violées et assassinées demeure l’un des chocs les plus durs du film.

Véritable chien enragé, James Woods incarne Boyle, creusant cette figure de journaliste borderline, arrogant et déchu, qui se retrouve malgré lui face à une vérité trop énorme pour être tue. Il n’est pas un héros : il est lâche, contradictoire, paumé. Mais c’est précisément cette faiblesse qui donne au film sa force. Par lui, on comprend l’horreur et la compromission : quand tout s’effondre, que peut-on sauver ?

Un film politique, contre le déni

Sorti en pleine ère Reagan, Salvador est une gifle. Le film reste l’une des rares représentations cinématographiques des escadrons de la mort en Amérique latine, à une époque où les médias mainstream détournaient le regard. Stone dénonce clairement : la CIA, l’armée américaine, la diplomatie complice. Il montre un pays sacrifié sur l’autel de la lutte anti-communiste. En cela, Salvador rejoint les films d’investigation journalistique comme Missing de Costa-Gavras. Sauf qu’ici, l’angle est plus cru, plus viscéral. Insupportable.

Aujourd’hui encore, Salvador résonne. Parce qu’il documente une guerre oubliée, parce qu’il met en lumière la mécanique universelle de la terreur d’État. Les escadrons de la mort ne sont pas une relique : on les retrouve au Brésil, aux Philippines, en Syrie, partout où un pouvoir préfère la terreur au dialogue. Revoir Salvador, c’est donc se rappeler que le cinéma peut être une arme politique. Pas un divertissement, mais une alarme. Une mémoire qui refuse l’oubli.Conclusion

Film charnière dans l’œuvre de Stone, Salvador reste une œuvre inconfortable, rugueuse, indispensable. En filmant les charniers que l’Amérique voulait cacher, Stone rappelait une vérité simple : ce qui n’est pas montré n’en existe pas moins. Et c’est bien pour ça qu’il fallait le montrer.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?