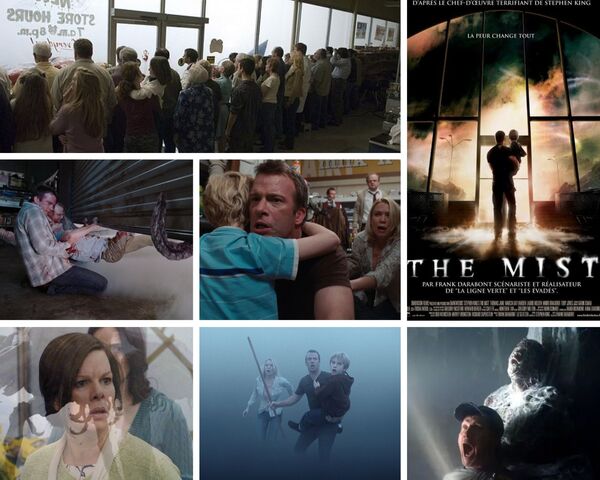

Dans la série binge-watching, on venait à peine de boucler la première saison de L’Eternaute ( la suite, la suite ! ) qu’on embrayait sur The Mist. Histoire de rester dans une atmosphère météo-apocalyptique, mais avec une petite crainte quand même vu qu’adapter Stephen King au ciné, c’est en règle générale, sinon mission impossible, du moins risque absolu d’accoucher d’une soupe visuelle fadasse. Et là, divine surprise. Frank Darabont s’en tire haut la main avec un film d’autant plus flippant que l’étude émotionnelle au coeur de l’univers de King est respecté, voire mis en exergue. Explications.

Une brume invasive

Le pitch est simplissime : un soir, un orage fracasse une petite ville du Maine (région de prédilection du King qui y vit depuis des années et y situe quasiment tous ses bouquins). Au matin de cette tempête, on constate les dégâts. David Drayton et son gamin quittent épouse/maman et maison familiale pour aller acheter ce qu’il faut au supermarché du coin afin d’effectuer les réparations. Un voisin vient avec eux.

C’est alors qu’ils remarquent qu’une brume épaisse se déverse depuis les montagnes. Une brume opaque qui envahit tout, et dont ils vont vite comprendre qu’elle tue ceux qui s’y perdent. Voici donc Drayton, son petit coincés dans le magasin avec une cinquantaine de personnes complètement flippées et on ne sait trop quoi qui se tapit dans la brume, prêt à frapper.

Le vrai monstre, c’est le groupe

Avec Stephen King aux commandes de pareil récit, on se doute que les choses vont très, très mal tourner. Et que l’horreur ne sera pas forcément là où on l’attend. Certes il y a ce brouillard qui tue, indifférent et impitoyable. Mais le vrai monstre, c’est le groupe. Le collectif qui dégénère. Le vernis civilisé qui fond à vitesse grand V.

Dans The Mist, l’humanité, mise en cage, explose en plein vol. Paranoïa, trahisons, suicides, lynchages, fanatisme religieux : tout y passe. Le microcosme devient un condensé de société en décomposition. Et ce n’est pas un hasard si ça se passe dans un supermarché. L’église moderne du consumérisme.

Hausser le curseur de l’atroce

Et Daramont d’en remettre une couche, modifiant la fin de cette fable, pour hausser le curseur de l’atroce de quelques crans supplémentaires. Trahison bienfaisante ? Fidélité cruelle ? Darabont, ce n’est pas n’importe qui. Il a déjà adapté/réalisé Les Évadés, La Ligne verte (rappelons que c’est un scénariste émérite). King, il connaît.

Ici, sa lecture respecte l’angoisse sous-jacente à toute intrigue du célébrissime auteur. Ce mal rampant qu’il injecte dans ses histoires, plus efficace que n’importe quel démon. Et ça, très peu de cinéastes ont su l’attraper. Darabont, lui, l’a fait. En beauté. Et en horreur.

Choisir la mauvaise porte

La fin de The Mist est une des plus atroces de l’histoire du cinéma. Une anti-catharsis. Le désespoir pur. Et pas gratuite, attention. Une fin logique. Terriblement logique. Parce qu’elle ne montre pas la mort. Elle montre ce que la peur peut pousser un homme à faire… en pensant faire le bien.

Stephen King a avoué préférer la fin du film à celle de sa nouvelle. C’est dire. Car elle va plus loin. Elle met le doigt là où ça fait mal : sur l’impossibilité d’agir correctement quand tout s’effondre. Sur cette idée glaçante que, confronté au néant, l’être humain choisit souvent la mauvaise porte.

Lovecraft en embuscade

Autre petit exploit : préserver la quintessence lovecraftienne qui sommeille dans l’écriture de King. Et cela réside dans la manière de saisir cette brume invasive, porteuse de mort. Une entité mouvante, opaque, qui ne révèle rien sinon la terreur d’un inconnu absolu. L’horreur cosmique, lovecraftienne, infiltre chaque image. Ce n’est pas un simple brouillard : c’est l’abstraction. Le chaos. L’indicible.

Des créatures aux formes impensables surgissent, sans logique ni but apparent. Elles tuent, elles dévorent, elles existent. Point. Pas de Dieu. Pas de salut. Pas d’ordre. Chez Lovecraft, l’humain est un insecte insignifiant, paumé dans un univers qui le dépasse. The Mist prend le relai, pas d’explication juste l’horreur qu’il faut fuir. Comme dans The Call of Cthulhu ou The Colour Out of Space, l’invasion ne vient pas pour punir ou corriger. Elle EST. Elle écrase. Et elle révèle la petitesse de nos certitudes. Leur inconsistance.

Adapter Stephen King, c’est souvent le baiser de la mort. Trop de mots, trop de psychologie, trop de non-dit, trop d’effets spéciaux ou pas assez. Bref, on s’y perd facilement. Mais The Mist évite tous ces pièges. Parce que Darabont ne cherche pas à coller au texte à la lettre. Il colle au style. À la terreur larvée. Aux dynamiques de groupe. Aux conflits souterrains. Il capte ce que King fait de mieux : ausculter le cœur de l’homme quand la merde frappe le ventilateur. Ici, pas de héros. Juste des gens. Faillibles. Fragiles. En proie à leur besoin de croire, d’obéir, de survivre, quitte à devenir bourreaux. C’est crasseux, cruel, réaliste. C’est du King à l’os. Et ça, c’est rare. Du grand art.