Le film Pentagon Papers (2017) se termine sur l’effraction du Watergate, reprenant presque plan par plan le début du film culte d’Alan J. Pakula. Réalisé en 1976 Les Hommes du président (All the President’s Men) poursuit la saga médiatique entamée par Spielberg quarante après, s’imposant ainsi comme une référence incontournable du press movie. Un classique du genre et un choc filmique qui n’a rien perdu de sa puissance ni de sa justesse : au coeur de ce récit, le scandale du Watergate tel qu’il fut dévoilé par le Washington Post.

Deux journalistes face à l’État

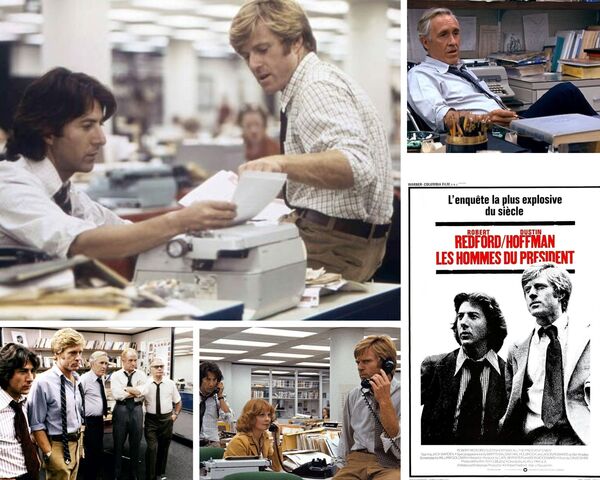

Washington, 1972. Une étrange effraction a eu lieu dans les locaux du Parti démocrate, au sein de l’élégant complexe du Watergate. Une affaire mineure ? Pas pour Bob Woodward (Robert Redford) et Carl Bernstein (Dustin Hoffman), deux jeunes journalistes du désormais très couru Washington Post. Leur flair ne les trompe pas : ce banal fait divers cache en fait une véritable affaire d’État.

Manipulations, pressions politiques et menaces se multiplient. À force d’obstination, de recoupements et de nuits blanches, les deux reporters, cornaqués par un certain Ben Bradlee, rédacteur en chef du post et initiateur de la publication des Pentagon papers, remontent la piste jusqu’à la Maison-Blanche. Résultat : la démission, deux ans plus tard, du président républicain Richard Nixon, qui préfère jeter l’éponge que d’être reconnu coupable d’avoir orchestré cette opération d’espionnage et d’avoir tout fait pour l’escamoter, quitte à mentir et trahir.

Un thriller d’investigation

Sous ses dehors de film “parlé”, Les Hommes du président démontre de manière éclatante le pouvoir de la presse et de sa nécessité démocratique, une pure émanation, fondatrice du reste, du journalisme drama, autrement appelé press movie. Mais c’est aussi un thriller frénétique, d’une redoutable efficacité.

Pas de courses-poursuites, pas de scènes de crime : tout se joue dans les silences, les appels téléphoniques, les classeurs poussiéreux, les cafés tièdes et les machines à écrire. Alan J. Pakula filme cette enquête comme une descente dans les sous-sols du pouvoir, avec une mise en scène au scalpel. La lumière aveuglante de la salle de presse où les deux reporters rédigent leurs articles dialogue avec les ombres des parkings où des sources anonymes dévoilent les dessous de cette sale histoire de barbouzes. Plans séquence prenants, gros plans scrutateurs, c’est le triomphe du réalisme, sans effets ni glamour.

Redford/Hoffman : le duo parfait

Robert Redford et Dustin Hoffman, qui incarnent Woodward et Bernstein (le duo était surnommé Woodstein par leur rédacteur en chef), livrent des performances sobres et tendues. Ils campent deux journalistes ordinaires, déterminés, maladroits, humains. Leur alchimie repose sur leurs différences : l’un est méthodique, l’autre instinctif. Ensemble, ils incarnent la presse dans ce qu’elle a de plus précieux : le doute, la rigueur, l’obsession de la vérité.

Au-dessus d’eux plane la figure de Ben Bradlee (Jason Robards), rédacteur en chef droit dans ses bottes, qui leur donne les moyens d’agir… mais aussi la responsabilité qui va avec. Il fallait ce casting (et l’excellente B.O. de David Shire) pour donner de l’épaisseur au scénario et porter cette réflexion sur le rôle des institutions, le courage individuel, la place du citoyen face au pouvoir, cela sans tomber dans la leçon morale.

Quatre Oscars et un modèle

Pas de grands discours : le film montre, il ne théorise pas. Il fait confiance au spectateur pour saisir l’ampleur du scandale, l’importance du travail de fond, et les menaces sourdes qui pèsent sur les libertés. En cela, il reste très actuel. À l’ère des infox, de la défiance envers les médias et des intimidations politiques, ce film des années 70 sonne comme un avertissement.

Sorti en 1976, à peine deux ans après la démission de Nixon, le film est un coup de poing démocratique. Il a reçu quatre Oscars, dont celui du meilleur scénario adapté, ce qui est plus que justifié. Car ce longt métrage constitue le modèle du film de journalisme, influençant toute une génération de cinéastes, d’enseignants… et de journalistes eux-mêmes.

Et plus si affinités ?

Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?

Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?